Lieber echt oder eine Illusion?

Max liegt auf seinem Bett, Kopfhörer auf, das Handy vor der Nase. „Das hier ist echt abgefahren“, murmelt er. „Es gibt so ein neues VR-Game, in dem du dein perfektes Leben erschaffen kannst. Du kannst wählen, wer du bist, wie du aussiehst, was du machst. Und alles fühlt sich komplett real an.“

Lena sieht von ihrem Buch auf. „Hm. Und was wäre dein perfektes Leben?“

Max überlegt kurz. „Na ja: Immer Spaß haben. Keine Probleme, keine Schule, keine schlechten Tage. Einfach nur tun, was ich will. Glücklich sein halt.“

Lena: „Und wenn du stattdessen in einer echten perfekten Welt leben könntest? Stell dir vor, du wachst eines Tages auf, und plötzlich läuft alles so, wie du es dir immer gewünscht hast. Wärst du dann wunschlos glücklich?“

Max lacht. „Klar! Wer will schon Stress und Ärger?“

Lena lehnt sich nachdenklich an die Wand. „Und was, wenn ich dir sage, dass es eine Maschine gibt, die genau das kann? Sie schließt dich an und sorgt dafür, dass du dein Leben lang nur Glück erlebst. Du würdest nie wieder unzufrieden sein.“

Max zieht die Augenbrauen hoch. „Okay, klingt krass. Aber … würde ich dann noch irgendwas wirklich tun?“

„Nein“, sagt Lena. „Du würdest es nur erleben. Du würdest nicht wissen, dass es eine Illusion ist. In deinem Kopf wäre es genauso echt wie jetzt.“

Max schweigt kurz. Dann schüttelt er den Kopf. „Irgendwie unheimlich. Wenn ich gar nicht mehr selbst entscheide, dann bin ich ja nur noch … ein Zuschauer in meinem eigenen Leben. Dann ist es doch nicht mehr mein Leben.“

Lena nickt. „Genau das dachte sich Robert Nozick, als er das Gedankenexperiment mit der Erlebnismaschine erfunden hat. Er meinte: Menschen wollen nicht nur Glück fühlen – sie wollen ein echtes Leben führen. Sie wollen handeln, selbst entscheiden. Auch wenn das bedeutet, dass nicht immer alles perfekt ist.“

Max runzelt die Stirn. „Also … heißt das, dass Glück gar nicht so wichtig ist?“

Lena lächelt. „Nicht unbedingt. Aber vielleicht, dass Glück allein nicht ausreicht, um ein wirklich gutes Leben zu führen.“

Max lehnt sich zurück. „Okay, jetzt wird’s spannend. Wenn Glück nicht reicht – was dann?“

Lena schmunzelt. „Gute Frage. Soll ich dir mal erzählen, was Philosophen dazu gesagt haben?“

Glück: Was ist das eigentlich?

Was macht dich glücklich?

Mal angenommen, du wachst morgens auf und neben deinem Bett liegt das neueste Smartphone – Überraschung von deinen Eltern zu deinem Geburtstag. Ein breites Grinsen huscht über dein Gesicht. Jackpot! Den ganzen Tag bist du gut drauf, zeigst es deinen Freunden, testest die neuen Features. Alles fühlt sich irgendwie besser an.

Aber jetzt spulen wir mal vor. Eine Woche später. Klar, du freust dich noch über dein Handy – aber dieser erste Glücksrausch ist vorbei. In einem Monat ist es vielleicht nur noch „ganz nett“. Und in einem Jahr? Vielleicht seufzt du dann und findest: „Ich bräuchte mal wieder ein neues.“

Oder denk an eine andere Situation: Du bekommst eine richtig gute Note zurück. Erst dieser Adrenalinkick – dann dieses warme Gefühl von Stolz: „Ja, ich hab’s geschafft!“ Aber hält das an? Oder brauchst du bald das nächste Erfolgserlebnis, um dich wieder so zu fühlen?

Hier steckt eine wichtige Frage drin: Ist Glück nur ein Moment? Oder kann es ein anhaltender Zustand sein?

Viele denken, Glück sei einfach dieses Hochgefühl, das man bekommt, wenn etwas richtig Gutes passiert. Aber wenn das so wäre – dann würde Glück immer wieder verschwinden. Dann müssten wir ständig nach dem nächsten Kick suchen, um es wiederzufinden.

Die Philosophen haben sich schon vor Jahrtausenden gefragt, was genau das eigentlich ist, dieses Glück. Und sie haben sehr unterschiedliche Antworten darauf gefunden.

Glück = Lust? (Hedonismus – Aristipp)

Aristipp von Kyrene (*435 v. Chr.), ein Schüler von Sokrates, hatte eine sehr konkrete Meinung:

👉 Glück ist einfach Lust.

Stell dir vor, du beißt in deine absolute Lieblingsschokolade. Der Geschmack explodiert auf deiner Zunge, ein kurzer Moment purer Freude – und dann ist er auch schon wieder vorbei. War das Glück? Oder nur ein kleiner, aber feiner Genuss?

Genau diese Frage stellte sich Aristipp im antiken Griechenland. Er gilt als Begründer des philosophischen Hedonismus (von altgriechisch ἡδονή → Lust, Freude, Vergnügen) und sah in der Lust das höchste Gut des Lebens. Während andere Philosophen ein allumfassendes Konzept von Glück suchten, war Aristipps Ansatz viel pragmatischer: Warum sich den Kopf zerbrechen und sich mit komplizierten Überlegungen quälen, wenn das Leben doch aus einzelnen Momenten besteht? Sein Ziel war es, so viele Lustmomente wie möglich aneinanderzureihen und gleichzeitig Schmerz zu vermeiden.

Sein Denken wird oft als „positiver Hedonismus“ bezeichnet, weil er Lust nicht nur als Abwesenheit von Schmerz verstand, sondern aktiv nach ihr strebte. Das Leben sollte genossen werden – in vollen Zügen. Wer sich mit großen Lebenszielen herumschlug, riskierte, den Spaß an der Sache zu verlieren. Glück, wie es von anderen Philosophen definiert wurde, erschien ihm ohnehin als zu weit entferntes und kaum erreichbares Ideal.

Aber funktioniert das wirklich? Kann man sein Leben allein nach der Maximierung von Lustmomenten ausrichten? Was ist mit Situationen, in denen Lust und Schmerz untrennbar verbunden sind – wie bei einer großen Liebe, die nicht nur Höhenflüge, sondern auch schmerzhafte Momente mit sich bringt? Und führt ein Leben nach Aristipps Prinzip nicht zu einer ständigen Jagd nach dem nächsten Kick, ohne echte Erfüllung?

Viele Kritiker sagen, dass zu viel Fokus auf Lust das Leben oberflächlich macht. Glück, das nur auf kurzen Momenten basiert, kann schnell leer werden, wenn man den tieferen Sinn vermisst.

Es bleibt also spannend: Ist es klug, sich einfach treiben zu lassen? Oder gehört zu einem erfüllten Leben doch mehr als nur Lust? Aristipp hätte sich mit solchen Fragen wahrscheinlich gar nicht lange aufgehalten – er hätte sich stattdessen ein Glas guten Wein eingeschenkt und den Augenblick genossen.

Glück = innere Ruhe? (Epikur)

Ein anderer griechischer Philosoph, Epikur (*341 v. Chr.), war da zurückhaltender.

👉 „Nicht alles, was Spaß macht, tut dir auch gut.“

Lena: „Nimm mal an, du isst jeden Tag Fast Food, weil es dir schmeckt. Anfangs super. Aber irgendwann fühlst du dich schlecht. Dein Körper wird träge, deine Energie geht runter. War das Glück? Oder nur kurzfristiges Vergnügen?“

Max runzelt die Stirn. „Also sagt Epikur, dass ich aufhören soll, Burger zu essen?“

Lena lacht. „Nein. Aber er sagt: Wähle deine Freuden mit Bedacht. Nicht alles, was sich im Moment gut anfühlt, ist langfristig gut für dich. Und manchmal ist weniger mehr.“

Wenn Aristipp das Glück in der unmittelbaren Lust suchte, dann schlug Epikur eine ganz andere Richtung ein. Er war ebenfalls ein Hedonist, aber einer mit einer gewissen Skepsis gegenüber der Jagd nach immer neuen Vergnügungen. Während Aristipp davon ausging, dass man so viele Lustmomente wie möglich sammeln sollte, fragte sich Epikur: Was bleibt davon übrig? Vergehen nicht die meisten Freuden so schnell, dass man sofort die nächste suchen muss? Und ist das wirklich ein gutes Leben?

Epikur meinte: nein. Ein wirklich gutes Leben ist nicht das, das von einem Vergnügen zum nächsten springt, sondern eines, das frei von Schmerz, Angst und Unruhe ist. Er sprach von Ataraxie – der vollkommenen Seelenruhe (von dem altgriechischen ἀταραξία → Leidenschaftslosigkeit). Und diese Seelenruhe, so meinte er, sei das höchste Glück, das ein Mensch erreichen könne.

Ataraxie bedeutet übrigens nicht gleichgültiges Abtauchen, sondern eine bewusste Gelassenheit. Man ist nicht unbeteiligt, sondern frei von negativen Leidenschaften, die einem das Leben schwer machen.

Lust als Abwesenheit von Schmerz

Epikur vertrat einen sogenannten „negativen Hedonismus“. Während Aristipp Lust als etwas Aktives betrachtete, sah Epikur sie eher als einen Zustand der Abwesenheit von Schmerz und Unruhe. Lust bedeutete für ihn nicht das ekstatische Erleben großer Freuden, sondern das stille Genießen eines friedlichen, ausgeglichenen Lebens.

Ein Beispiel: Stell dir vor, du sitzt an einem warmen Sommertag im Schatten eines Baumes, genießt eine leichte Brise und spürst weder Hunger noch Durst, keine Sorgen quälen dich. Für Epikur wäre das ein perfekter Moment des Glücks, weil dir nichts fehlt und du dich in einem Zustand der inneren Ruhe befindest.

Vernunft statt Völlerei

Epikur betonte, dass wahre Lust nicht in übermäßigem Genuss liegt, sondern in Mäßigung und Vernunft. Diejenigen, die sich in Völlerei und Exzessen verlieren, sind nicht wirklich glücklich, sondern werden früher oder später von den Folgen ihrer Maßlosigkeit eingeholt. Ein gutes Leben erfordert daher kluge Entscheidungen: Ein Glas Wein kann Genuss bedeuten, aber eine ganze Flasche bringt Kopfschmerzen. Gute Gesellschaft und Freundschaften sind wertvoller als der ständige Versuch, sich mit Luxusgütern zu überhäufen. Epikur riet sogar, sich von großem Reichtum fernzuhalten, denn er führt oft zu mehr Sorgen statt zu mehr Glück.

Die vier Heilmittel der epikureischen Philosophie

Um zur Seelenruhe zu gelangen, empfahl Epikur vier grundlegende Einsichten, die als eine Art „Medizin“ für die Seele dienen sollten:

- Fürchte die Götter nicht. Epikur meinte, dass die Götter sich nicht um das menschliche Leben kümmern und uns weder belohnen noch bestrafen. Also gibt es keinen Grund, sich ihretwegen Sorgen zu machen.

- Fürchte den Tod nicht. „Solange wir sind, ist der Tod nicht da, und sobald er da ist, sind wir nicht mehr.“1 Warum also Angst davor haben?

- Lerne, deine Wünsche zu kontrollieren. Wer ständig nach mehr strebt, wird nie zufrieden sein. Wer sich aber mit dem Nötigen begnügt, kann wahres Glück finden.

- Lerne, Schmerz zu ertragen. Schmerzen sind Teil des Lebens, aber viele sind kurz oder weniger schlimm, als sie zunächst scheinen. Wer lernt, mit ihnen umzugehen, lebt gelassener.

Ein Leben in Freundschaft und Zurückgezogenheit

Epikur lebte seine Philosophie selbst vor: Er gründete eine Schule, die als „der Garten des Epikur“ bekannt wurde. Hier lebte er mit seinen Anhängern zurückgezogen, weit weg vom politischen Trubel und gesellschaftlichen Erwartungen. Statt Reichtum oder Ruhm anzustreben, verbrachte er seine Zeit mit guten Gesprächen, einfachen Mahlzeiten und der Gesellschaft von Freunden. Für ihn war das der Schlüssel zu einem erfüllten Leben.

Seine Idee von Glück war also weniger aufregend als die des Aristipp, aber dafür nachhaltiger: nicht das wilde Feiern, sondern das ruhige Genießen; nicht das ständige Streben nach mehr, sondern die Zufriedenheit mit dem, was man hat. Ein Glück, das weniger mit Jubel und mehr mit Gelassenheit zu tun hat. Und vielleicht liegt gerade darin die größte Weisheit.

Glück = Einstellungssache? (Die Stoiker)

Und dann gibt es noch eine ganz andere Sichtweise – die der Stoiker.

👉 „Glück hängt nicht davon ab, was dir passiert, sondern wie du damit umgehst.“

Max stützt sein Kinn auf. „Das wäre dann ja … voll praktisch. Ich könnte einfach entscheiden, glücklich zu sein?“

„Na, es ist Übungssache. Aber ja – die Stoiker würden sagen: Du hast dein Glück mehr in der Hand, als du denkst.“

Nachdem wir gesehen haben, dass Epikur Glück in der inneren Ruhe sucht, treffen wir mit den Stoikern nun auf eine Denkrichtung, die noch eine Stufe weitergeht. Wenn Epikur meinte, dass ein angenehmes Leben durch kluge Bedürfnisreduktion und die Vermeidung von Schmerz erreichbar sei, so sagen die Stoiker: Eigentlich ist das alles Nebensache. Entscheidend ist nur die richtige innere Haltung.

Vernunft statt Vergnügen – das stoische Ideal

Die Stoiker lehnen den Hedonismus ab, egal ob in der Variante von Aristipp oder der gemäßigten Form Epikurs. Für sie ist nicht Lust oder Schmerzvermeidung der Schlüssel zum Glück, sondern Tugend. Wer ein glückliches Leben führen will, so die Stoiker, muss vor allem eines tun: seine Emotionen beherrschen, sich von Ängsten, Wut und Begierden befreien und im Einklang mit der Vernunft leben. Dabei bedeutet Glück für sie nicht eine Abfolge angenehmer Momente, sondern einen Zustand tiefster innerer Unerschütterlichkeit.

Ein zentraler Gedanke der Stoa ist, dass wir nicht über alles in unserem Leben Kontrolle haben – und dass es sinnlos ist, sich über Dinge aufzuregen, die wir nicht ändern können. Der Mensch soll sich stattdessen darauf konzentrieren, was in seiner Macht steht: seine innere Haltung. Stoiker glauben, dass äußere Umstände, seien sie gut oder schlecht, nichts an unserem wahren Glück ändern können – denn Glück ist keine Frage des Schicksals, sondern der eigenen Einstellung.

Die Macht der Vernunft

Nach der stoischen Philosophie beginnt jede Handlung mit einem Gedanken. Der Mensch entwickelt eine Vorstellung davon, was er tun möchte, aber bevor er handelt, gibt ihm die Vernunft die Möglichkeit, bewusst zu entscheiden: Ist das wirklich gut und sinnvoll? Diese bewusste Zustimmung ist entscheidend – und genau hier trennt sich für die Stoiker das tugendhafte Leben vom unbedachten Dahintreiben.

Wer beispielsweise dem Wunsch nach Anerkennung unreflektiert nachjagt, wird leiden, wenn ihm diese verwehrt bleibt. Wer sich von Ärger mitreißen lässt, verliert die Kontrolle über sich selbst. Solche emotionalen Ausschweifungen nennen die Stoiker „Affekte“ (von lateinisch afficere → „anregen, in eine Stimmung versetzen, erregen“) – und diese gelten ihnen als Krankheiten der Seele. Heilung? Die Vernunft.

Denn, so die Stoiker: Unsere Probleme entstehen nicht durch äußere Ereignisse, sondern durch unsere falschen Urteile über sie. Ein Beispiel: Ein Stoiker und ein Nicht-Stoiker stehen im Regen. Der eine ärgert sich über das schlechte Wetter und klagt über sein Pech. Der andere nimmt es gelassen hin – denn er weiß, dass der Regen nicht in seiner Macht steht. Warum sich also aufregen?

Gleichmut als höchstes Ziel

Das Ideal der Stoa ist ein Zustand völliger innerer Gelassenheit, eine Haltung der absoluten Ruhe gegenüber allen Herausforderungen des Lebens. Diese Haltung nannte die Stoa „Apatheia“ (von altgriechisch ἀπάθεια → „Gelassenheit“, „Unempfindlichkeit“) – nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit, sondern im Sinne einer tiefen, vernunftgeleiteten Freiheit von ungesunden Leidenschaften. Wer diese Stufe erreicht, der ist nicht mehr Sklave seiner Emotionen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollte der Mensch üben, sich von Dingen zu lösen, die er nicht beeinflussen kann, und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich in seiner Macht steht: sein eigenes Denken und Handeln.

Und jetzt? Was ist Glück wirklich?

Max: „Also, wenn ich das richtig kapiert habe, gibt’s drei verschiedene Glücksmodelle. Aristipp sagt: ‚Gönn dir, solange es geht!‘, Epikur meint: ‚Entspann dich, Stress bringt nichts!‘, und die Stoiker sagen: ‚Bleib cool, nix kann dich aus der Bahn werfen, wenn du’s nicht zulässt.‘ Stimmt das so?“

Lena (grinst): „Ja, das kommt hin. Aristipp wäre wahrscheinlich der Typ, der eine ganze Packung Gummibärchen auf einmal isst, weil er den Moment genießt. Epikur würde dann sagen: ‚Ein paar reichen auch, sonst bekommst du Bauchschmerzen!‘ Und die Stoiker?“

Max: „Die würden sagen: ‚Ist doch egal, ob du Gummibärchen hast oder nicht. Komm klar damit!‘“

Lena (lacht): „Das trifft es ziemlich. Aber mal ernsthaft: Findest du, dass Glück wirklich so funktioniert?“

Max (zögert): „Hm. Also Aristipps Methode klingt schon geil, aber wenn ich nur noch Schokolade esse, wird mir irgendwann übel. Epikur hat schon recht, dass zu viel Zeug einen nicht unbedingt glücklicher macht. Aber die Stoiker … Also, wenn mir einer mein Skateboard klaut, dann soll ich einfach so tun, als wäre das egal? Come on!“

Lena: „Guter Punkt. Die Stoiker würden sagen: ‚Du kannst den Verlust nicht ändern, aber du kannst ändern, wie du darüber denkst.‘ Wenn du dich nicht von äußeren Dingen abhängig machst, kann dich auch nichts so leicht unglücklich machen.“

Max: „Klingt cool, aber mal ehrlich: Wer kann denn wirklich komplett unbeteiligt bleiben, wenn was richtig Doofes passiert? Ich meine, wenn mein Handy runterfällt und das Display zersplittert, dann kann ich mir natürlich einreden, dass das nicht wichtig ist – aber es ist trotzdem scheiße.“

Lena: „Ja, stimmt. Niemand ist ein perfekter Stoiker. Aber die Idee ist ja nicht, dass man keine Gefühle mehr hat, sondern dass man sich nicht von ihnen beherrschen lässt. Ein Unterschied, oder?“

Max: „Hmm, verstanden. Aber trotzdem: Was ist jetzt die beste Strategie für Glück?“

Lena (schmunzelt): „Vielleicht eine Mischung aus allem? Momente genießen, aber nicht übertreiben wie Aristipp. Sich entspannen und auf einfache Dinge konzentrieren wie Epikur. Und sich nicht zu sehr von negativen Dingen runterziehen lassen wie die Stoiker. Klingt das sinnvoll?“

Max: „Klingt fair. Also, kurz gesagt: ‚Iss Schokolade, aber nicht zu viel. Und wenn du keine hast, mach dir nix draus.’“

Lena: „Perfekt zusammengefasst.“

Max: „Dann verlange ich jetzt bitte eine philosophische Gehaltserhöhung in Form von Gummibärchen.“

Lena: „Das würde Aristipp jetzt sofort unterschreiben.“

Was ist ein gelingendes Leben?

Max (reibt sich nachdenklich das Kinn): Also, du hast mir jetzt erzählt, dass Glück irgendwie was mit innerer Ruhe zu tun hat, mit Vernunft … und dass es anscheinend nicht bedeutet, den ganzen Tag Eis zu essen und Netflix zu schauen. Ganz schön anstrengend, so ein glückliches Leben.

Lena (lacht): Ja, so ist sie, die Philosophie. Und weißt du, was? Für Philosophen sind Glück und ein gelingendes Leben gar nicht dasselbe.

Max: Also, warte – Glück ist Zimteis, und das gute Leben ist die Eisdiele drumrum? Oder wie?

Lena (grinst): Gar nicht schlecht. Glück ist der Moment, der lecker schmeckt. Es beschreibt eher, wie du dich fühlst – diese Zeiten der Freude, Zufriedenheit oder Seelenruhe. Ein gelingendes Leben dagegen fragt nach dem großen Ganzen: Wie sollte man leben, damit man am Ende sagen kann, es war gut so – selbst wenn nicht jeder Tag ein glücklicher war?

Max: Kapiert. Aber sag mal, Lena … warum redest du eigentlich immer vom gelingenden Leben? Warum nicht einfach vom gelungenen? Klingt doch viel besser.

Lena: Klar klingt das besser. Allerdings auch so, als wäre das Leben eine Klassenarbeit, die man irgendwann abgibt.

Max: Na ja … wär doch ganz praktisch. Einmal bestanden, fertig.

Lena: Eben. Und genau so ist Leben nicht. Wenn wir von einem gelungenen Leben reden, tun wir so, als müsste am Ende jemand sagen: ja, passt. Gut gemacht.

Max: Und beim gelingenden Leben?

Lena: Da geht’s nicht um eine Endnote. Sondern darum, ob es sich unterwegs richtig anfühlt. Ob du Entscheidungen triffst, die zu dir passen. Heute. Jetzt.

Max: Also kann mein Leben gerade gelingen, auch wenn ich Mathe verhaue?

Lena (grinst): Definitiv. Sonst hätten sehr viele Philosophen ziemlich schlechte Karten.

Max: Okay … dann mag ich gelingend irgendwie lieber. Klingt, als dürfte man noch üben.

Lena: Genau das.

Auch die Frage nach einem gelingenden Leben beschäftigt Menschen seit Jahrtausenden. Ist es ein Leben voller Erfolge? Eines mit möglichst vielen Abenteuern? Oder geht es darum, möglichst wenig zu bereuen? Unterschiedliche Denker haben darauf verschiedene Antworten gefunden – zwei besonders einflussreiche sind Konfuzius und Sokrates.

Konfuzius

Ein gelingendes Leben bedeutet, tugendhaft und weise zu handeln.

Nehmen wir mal an, du bist in einer Gruppe unterwegs – vielleicht bei einem gemeinsamen Projekt für die Schule oder beim Sport. Einer in der Gruppe übernimmt die Verantwortung, kümmert sich darum, dass alle mitmachen, hilft anderen, wenn sie nicht weiterwissen, und sorgt dafür, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Ein anderer denkt nur an sich, zieht sein eigenes Ding durch und ist sofort genervt, wenn ihn jemand um Hilfe bittet. Wer sorgt für ein harmonisches, gut funktionierendes Team? Genau – derjenige, der sich um das große Ganze kümmert und seine Mitmenschen respektiert.

Genau das dachte sich auch Konfuzius, als er vor über 2500 Jahren in China lebte. Für ihn war ein gelingendes Leben kein egoistisches Streben nach Glück, sondern ein Leben, das auf Tugenden basiert. Seine Philosophie drehte sich um Mitmenschlichkeit (Ren), Gerechtigkeit (Yi) und die Kunst,respektvoll mit anderen umzugehen (Li). Diese Tugenden sind nicht nur nette Extras, sondern essenziell für ein gutes Leben, weil sie das Miteinander stärken. Denn, so Konfuzius: Wir existieren nicht als isolierte Individuen, sondern immer in Beziehungen zu anderen – zur Familie, zu Freunden, zu Lehrern, zu Kollegen. Und wenn diese Beziehungen gut funktionieren, dann profitieren am Ende alle davon.

Für Konfuzius ist das Schöne an Tugend und Mitmenschlichkeit, dass sie Harmonie in unser Leben bringen. Ein Leben in Harmonie mit anderen lässt uns meist erfüllter und glücklicher sein.

Das heißt nicht, dass wir uns für andere aufopfern sollen. Konfuzius war kein Fan davon, sich selbst völlig zu vergessen. Aber er glaubte, dass ein Leben, in dem wir uns um ein gerechtes, respektvolles und mitfühlendes Miteinander bemühen, uns selbst zufriedener macht. Wer freundlich handelt, bekommt oft Freundlichkeit zurück. Wer respektvoll mit anderen umgeht, wird eher selbst respektiert. Ein gelingendes Leben entsteht also nicht im Alleingang, sondern in einem Netzwerk von guten Beziehungen.

Sokrates

Ein Leben ohne Reflexion ist nicht lebenswert – wir müssen nachdenken und unsere Werte hinterfragen.

„Schau dir all diese Dinge an, die ich nicht brauche!“2

Sokrates war der Typ, der auf Marktplätzen herumstand, Leute mit Fragen löcherte und ihre scheinbar festen Überzeugungen ins Wanken brachte.

„Also ein antiker Troll?“, fragt Max.

„Nein, ein Philosoph!“, korrigiert Lena lachend. „Er wollte nicht provozieren, sondern zum Nachdenken anregen. Sokrates glaubte, dass ein wirklich gutes Leben nur dann möglich ist, wenn wir nach Weisheit streben. Einfach blind das zu übernehmen, was alle anderen sagen, hielt er für fatal.“

„Und worin bestand dann das Lebensglück für ihn?“

„Nicht darin, möglichst viel Besitz oder Anerkennung anzuhäufen, sondern darin, seine eigene Seele in Einklang zu bringen – durch kritisches Denken und die Kontrolle der eigenen Begierden. Sokrates meinte, dass Glück nichts mit Zufall zu tun hat, sondern mit bewussten Entscheidungen.“

Max verzieht das Gesicht. „Das klingt anstrengend.“

„Ja, aber das ist eine Anstrengung, die sich lohnt“, antwortet Lena. „Wer nicht nachdenkt, stolpert durchs Leben wie ein Spieler ohne Spielanleitung.“

Max nickt langsam, runzelt dann aber die Stirn. „Warte mal – hat Sokrates nicht gesagt: ‚Ich weiß, dass ich nichts weiß‘? Wie passt das denn dazu? Wenn er selbst zugibt, dass er nichts weiß, warum soll man dann ausgerechnet ihm zuhören?“

Lena grinst. „Erstmal: Es gibt keine schriftlichen Texte von Sokrates, nur Berichte von seinen Schülern. Ob er den Satz genauso gesagt hat, ist also gar nicht sicher. Aber was er meinte, ist ziemlich clever: Die meisten Leute glauben, sie hätten alles verstanden – aber eigentlich hinterfragen sie ihre eigenen Überzeugungen gar nicht. Sokrates hat gemerkt, dass echtes Wissen damit beginnt, dass man sich seiner eigenen Unwissenheit bewusst wird.“

Max zieht die Augenbrauen hoch. „Also hat er die Leute nicht mit Fragen gelöchert, weil er sie nerven wollte, sondern weil er ihnen zeigen wollte, dass sie vielleicht doch nicht so schlau sind, wie sie denken?“

„Genau“, bestätigt Lena. „Und das hat auch mit seiner Idee vom guten Leben zu tun: Ein gelingendes Leben ist eins, in dem wir nie aufhören, nach der Wahrheit zu suchen. Wer denkt, er hätte schon alles verstanden, hört auf zu lernen – und genau das hält Sokrates für gefährlich.“

Max lehnt sich zurück. „Okay, also: Konfuzius sagt, ein gelingendes Leben bedeutet auch, sich um andere zu kümmern. Sokrates sagt, ein gelingendes Leben ist eins, in dem wir bewusst nachdenken und uns selbst verstehen.“

„Richtig.“ Lena lächelt. „Und es gibt noch viele andere Betrachtungsweisen. Aber weißt du, was all diese Philosophen gemeinsam haben?“

Max überlegt. „Dass sie uns dazu bringen wollen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen?“

„Bingo.“ Lena klopft ihm auf die Schulter. „Und du bist auf dem besten Weg dahin.“

Aristoteles

Das Ziel des Lebens ist Eudaimonia – ein tiefes, erfüllendes Glück durch sinnvolles Tun

„Es gibt noch jemanden, der einen ziemlich durchdachten Ansatz für ein gelingendes Leben hatte: Aristoteles. Und er hat einen ganz besonderen Begriff geprägt – Eudaimonia.“

Max zieht eine Augenbraue hoch. „Eudai … was? Klingt wie eine tropische Insel.“

Lena lacht. „Typisch. Aber irgendwie passt das Bild. Nimm mal an, du lebst auf einer Insel, die perfekt für dich ist – sie hat alles, was du brauchst, um wirklich aufzublühen: Herausforderungen, die dich wachsen lassen, genug Ruhe, um nachzudenken, und ein Umfeld, das dich inspiriert. Diese Art von tiefgehender Erfüllung, ein wirklich geglücktes Leben – das ist Eudaimonia.“

„Aha, also einfach glücklich sein?“

Lena schüttelt den Kopf. „Nicht ganz. Aristoteles meinte, dass Glück nicht einfach nur ein Gefühl ist, sondern das Ergebnis eines gut gelebten Lebens. Eudaimonia ist mehr als kurzfristige Freude – es ist ein Zustand des dauerhaften Gelingens.“

Max nickt langsam. „Okay. Und wie erreiche ich das?“

„Indem du dein Ergon verwirklichst.“

Max sieht sie verständnislos an. „Jetzt kommst du mir mit Zaubersprüchen?“

Lena grinst. „Nein, ‚Ergon‘ bedeutet so etwas wie die besondere Funktion oder Aufgabe einer Sache – also das, wofür sie eigentlich da ist. Ein Messer ist dazu da, zu schneiden, und ein gutes Messer schneidet besonders gut. Ein Musiker ist da, um Musik zu machen, und ein guter Musiker spielt seine Instrumente versiert und mit Leidenschaft. Und für uns Menschen bedeutet das: Unser Ergon ist die Vernunft.“

„Oh Mann. Weiß nicht, ob mir das liegt.“

„Keine Sorge. Es geht darum, dass du deine Fähigkeiten auf die beste Weise einsetzt. Du bist doch gut im Skaten, oder?“

„Klar!“ Max grinst stolz.

„Gut, und was macht einen wirklich großartigen Skater aus?“

Max überlegt. „Er muss die Balance halten, er muss die Bewegungen richtig dosieren – nicht zu viel Schwung, nicht zu wenig – und er muss die Tricks genau üben, damit sie sauber aussehen.“

„Exakt. Und das ist Aristoteles’ Mesotes-Theorie. Die Mitte finden, nicht ins Extreme abdriften. Zu viel oder zu wenig von etwas ist schlecht – das richtige Maß ist entscheidend.“

Max runzelt die Stirn. „Also wenn ich zum Beispiel beim Skaten zu vorsichtig bin, traue ich mich nichts, und wenn ich zu draufgängerisch bin, fliege ich hin?“

„Japp. Und das gilt nicht nur fürs Skaten. Aristoteles sagt, dass jede Tugend eine Mitte zwischen zwei Extremen ist. Mut liegt zwischen Feigheit und Leichtsinn. Großzügigkeit liegt zwischen Geiz und Verschwendung. Selbstbewusstsein zwischen Arroganz und Unsicherheit. Wenn du die Mitte findest, dann handelst du tugendhaft – und das führt zu Eudaimonia.“

„Hm. Aber wie weiß ich, wo genau die Mitte ist?“

„Das ist die Kunst. Es gibt keine allgemeine Regel, weil jede Situation anders ist. Ein Profiskater kann ein höheres Risiko eingehen als ein Anfänger. Ein wohlhabender Mensch kann großzügiger spenden als jemand, der wenig hat. Es kommt immer auf den Kontext an – und darauf, durch Erfahrung zu lernen.“

„Also quasi Training fürs Leben?“

Lena nickt. „Genau. So wie du deine Skate-Skills durch Übung verbesserst, kannst du auch deinen Charakter schulen. Aristoteles meinte, dass wir durch Wiederholung gute Gewohnheiten entwickeln und dadurch irgendwann automatisch richtig handeln.“

Max kratzt sich am Kopf. „Also einfach nett sein, dann läuft alles?“

„Nicht immer. Aristoteles wusste, dass auch äußere Umstände eine Rolle spielen – Gesundheit, Freundschaften, genug Geld, um nicht ständig Sorgen zu haben.“

Max seufzt. „Klingt schon wieder nach Arbeit.“

Lena lacht. „Ja, aber stell dir vor, du hast dein Leben so aufgebaut, dass du jeden Tag das tun kannst, was dich erfüllt. Dann ist es die schönste Arbeit der Welt.“

Max grinst. „Also ist Eudaimonia so was wie das perfekte Skaten – wenn alles im Flow ist und ich mich einfach richtig gut fühle?“

„Genau.“ Lena zwinkert. „Und es kommt nicht nur auf die Tricks an, sondern darauf, wie du sie lernst, wie du dranbleibst, wie du deinen Stil entwickelst.“

Max nickt langsam. „Okay, ich glaube, ich hab’s kapiert. Also, wenn du mich suchst – ich bin draußen und trainiere für meine Eudaimonia!“

Der Mensch als Tischler seines Lebens

Stell dir vor, du bist ein Tischler. Dein Job ist es, Tische zu bauen. Wenn du einen Tisch erschaffst, der stabil steht, praktisch ist und obendrein schön aussieht, dann hast du einen richtig guten Tisch gebaut. Aristoteles würde sagen: Du hast die Funktion eines Tischlers gut erfüllt.

Jetzt übertragen wir das auf dein eigenes Leben: Was ist deine „Funktion“ als Mensch? Laut Aristoteles ist es unser Verstand, der uns von Tieren unterscheidet. Also führen wir ein gutes Leben, wenn wir unsere Vernunft bestmöglich nutzen – beim Denken, beim Entscheiden und beim Handeln.

Tugend als Trainingssache

Aristoteles vergleicht Tugenden mit Muskeln: Wer stark sein will, muss trainieren. Wer ein guter Mensch sein will, muss seine charakterlichen Stärken üben. Doch Vorsicht! Tugend bedeutet nicht übertriebenes Heldentum oder radikale Selbstaufgabe. Aristoteles hat die „goldene Mitte“ entdeckt: Zu viel Mut wird zu Tollkühnheit, zu wenig wird zu Feigheit. Die Kunst besteht darin, das richtige Maß zu finden – und das ist gar nicht so einfach.

Glück ist nicht nur Kopfsache

Anders als Sokrates, der das Glück rein in der Reflexion sah, wusste Aristoteles: Umstände, die wir nicht kontrollieren können, können unser Glück beeinflussen. Trotzdem kommt es darauf an, wie wir mit unseren Bedingungen umgehen. Auch wenn wir nicht alles in der Hand haben, können wir an unserer inneren Haltung arbeiten und das Beste aus unserer Situation machen.

Philosophie oder doch lieber Gemeinschaft?

Jetzt wird’s spannend: Aristoteles sah zwei Wege zu einem gelingenden Leben. Der erste ist das Leben als Philosoph – sich zurückziehen, nachdenken, die Welt verstehen. Klingt nobel, ist aber für viele nicht praktikabel. Der zweite Weg ist das aktive Leben in der Gemeinschaft. Freundschaften, Familie, Gerechtigkeit und gegenseitige Unterstützung machen das Leben lebenswert. Aristoteles wusste: Wir sind soziale Wesen, und unser Glück ist eng mit dem Glück der anderen verbunden.

Und was heißt das für uns heute?

Eudaimonia bedeutet nicht, dass wir ständig happy sein müssen. Es bedeutet, unser Potenzial auszuschöpfen, die Welt sinnvoll mitzugestalten und unsere Stärken zu leben. Egal, ob als Künstler, Wissenschaftlerin oder Bäcker – wenn wir unsere Fähigkeiten bestmöglich nutzen, führen wir ein gelingendes Leben. Und wenn mal was schiefgeht? Dann lernen wir daraus, trainieren weiter und bauen unseren inneren „Lebens-Tisch“ stabiler als zuvor.

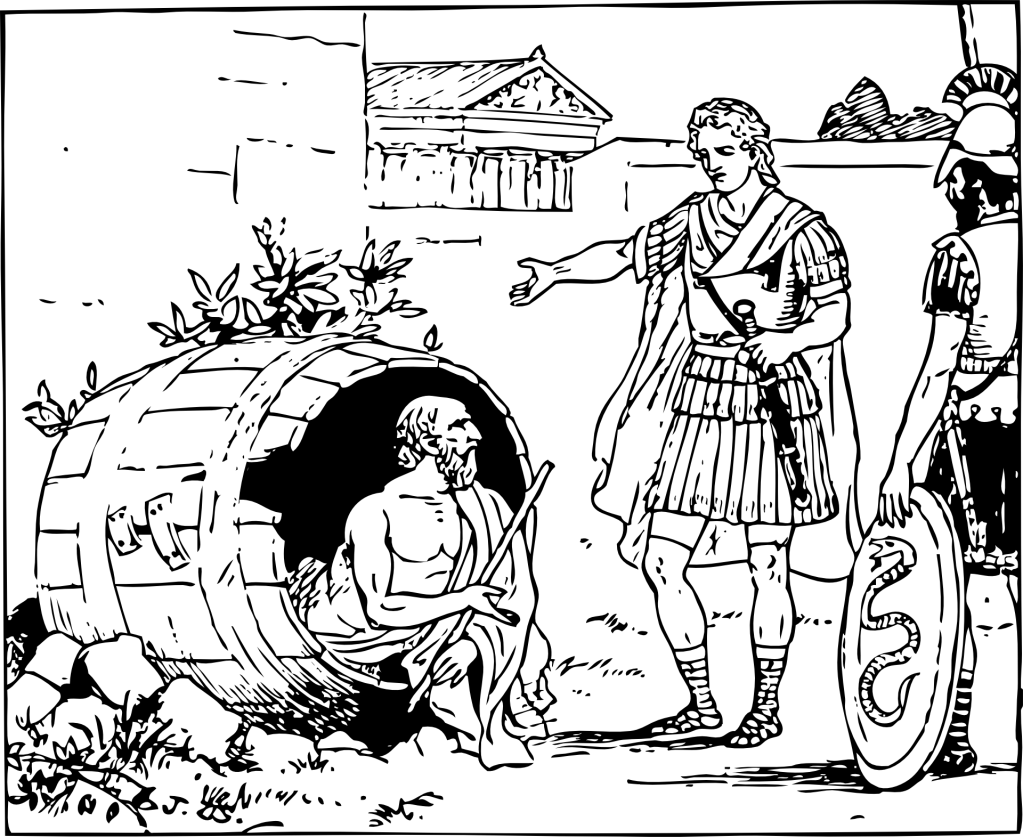

Diogenes (die Kyniker)

Man braucht nicht viel zum guten Leben – wer weniger will, ist freier.

Wenn Aristoteles Glück in der bestmöglichen Entfaltung unserer Fähigkeiten sah, dann drehte Diogenes den Gedanken radikal um. Für ihn bestand das Geheimnis des guten Lebens nicht darin, etwas zu erreichen, sondern immer weniger zu brauchen. Ein erfülltes Leben bedeutete für ihn vor allem eines: Freiheit. Und frei ist nur, wer sich nicht von Wünschen und gesellschaftlichen Erwartungen abhängig macht.

Diogenes war einer der bekanntesten Vertreter der Kyniker – einer philosophischen Strömung im antiken Griechenland, die ein Leben in Einfachheit und Unabhängigkeit lehrte. Das Wort „Kyniker“ kommt von kyon, dem griechischen Wort für Hund. Die Kyniker bewunderten Hunde, weil sie sich um nichts als das Nötigste kümmerten – sie fraßen, schliefen, folgten einfach ihren natürlichen Bedürfnissen, ohne sich für irgendetwas zu schämen. Genau so wollte auch Diogenes leben: natürlich, frei, furchtlos.

Er ging so weit, alles Überflüssige aus seinem Leben zu streichen. Er besaß fast nichts und lebte – der Legende nach – in einem großen Tonfass auf dem Marktplatz von Athen. Ein Gewand, ein Stock, eine Schale zum Trinken – das war alles. Als er eines Tages sah, wie ein Junge mit bloßen Händen Wasser schöpfte, warf er seine Schale weg und sagte: „Dieser Junge hat mich gelehrt, dass ich noch etwas entbehren kann.“[i]

So radikal war seine Idee von Autarkeia – Selbstgenügsamkeit: Wer nichts besitzt, dem kann nichts genommen werden. Wer wenig begehrt, kann nicht enttäuscht werden.

Doch Bedürfnislosigkeit bedeutete für Diogenes nicht bloß Verzicht. Es ging ihm darum, nicht von überflüssigen Wünschen regiert zu werden. Die meisten Menschen, meinte er, jagten blind dem Glück hinterher – mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr Vergnügen – und verhedderten sich dabei immer tiefer in Abhängigkeiten. Ihre Zufriedenheit hing von Dingen ab, die sie gar nicht kontrollieren konnten. Diogenes wollte sich dieser Abhängigkeit entziehen – und damit zeigen, was echte innere Freiheit bedeutet.

Berühmt ist seine Begegnung mit Alexander dem Großen. Der mächtige Herrscher suchte Diogenes auf, beeindruckt von dessen Ruf als weiser Mann. Er bot ihm an, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Diogenes, der gerade in der Sonne lag, antwortete nur: „Geh mir aus der Sonne.“

Mehr musste er nicht sagen. Alexander, der die Welt erobert hatte, stand vor einem Mann, der nichts besaß – und trotzdem nichts wollte.

Natürlich ist Diogenes’ Lebensstil extrem und kaum nachzuahmen. Aber seine Philosophie wirft eine spannende Frage auf:

Wie oft wünschen wir uns etwas, das nicht notwendig ist?

Brauchen wir wirklich das neueste Handy, den vollgestopften Kleiderschrank, den übervollen Terminkalender?

Oder wären wir vielleicht freier – und sogar glücklicher –, wenn wir uns von all dem lösen und uns wieder auf das konzentrieren, was wir wirklich zum Leben brauchen?

Der Sinn des Lebens

Gibt es eine Antwort?

Nachdem wir uns mit der Frage beschäftigt haben, was ein gelingendes Leben ausmacht, stoßen wir unweigerlich auf eine noch wesentlichere Frage: Wozu das alles? Gibt es einen tieferen Sinn hinter unserem Dasein? Oder sind wir einfach nur kosmischer Zufall, biologische Wesen, die durch eine Reihe von Zufällen ins Leben geworfen wurden?

Während die Frage nach dem Glück nach dem Gefühl fragt – nach dem, was uns erfüllt, zufrieden oder froh macht –, geht es bei der Frage nach dem gelingenden Leben um den Rahmen unseres Daseins: um die Art und Weise, wie man leben sollte, um am Ende sagen zu können: Es war gut so, selbst wenn nicht alles leicht war.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens reicht jedoch noch tiefer. Sie fragt nicht nur, wie man leben soll, sondern wofür. Sie sucht nach einer Begründung, die über den Alltag hinausreicht – nach etwas, das unserem Leben Bedeutung gibt, auch wenn es schwer oder sinnlos erscheint.

Während Glück und Gelingen auf das Leben im Leben zielen, richtet sich die Sinnfrage auf das Warum des Lebens selbst.

Viele große Denker – von der Antike bis heute – haben versucht, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Und so begegnen uns ganz unterschiedliche Perspektiven: religiöse, philosophische, wissenschaftliche.

Einige sehen den Sinn im Streben nach Erkenntnis, andere in der Pflichterfüllung, in der Liebe zu anderen, im Glück oder in der Überwindung des Leidens.

Und vielleicht ist schon diese Vielfalt ein Hinweis darauf, dass es nicht den einen Sinn gibt – sondern dass jeder Mensch herausfinden muss, was seinem Leben Bedeutung verleiht.

Eine der ältesten und einflussreichsten Sichtweisen darauf stammt aus dem Buddhismus – einer Lehre, die sich nicht auf Götter oder Schöpfungsmythen stützt, sondern auf die Erfahrung des eigenen Geistes. Hier spielt eine ganz besondere Figur die Hauptrolle: Siddharta Gautama, der später als Buddha bekannt wurde.

Spirituelle und religiöse Perspektiven

Siddharta Gautama (Buddhismus)

Der Sinn liegt in der Überwindung des Leidens und in der Erleuchtung

Etwa 500 Jahre vor Christus wurde im heutigen Nepal ein Prinz geboren, der alles hatte: Reichtum, Sicherheit, Ansehen. Und doch ließ ihn eine quälende Frage nicht los: Warum leiden die Menschen – selbst, wenn sie scheinbar alles besitzen?

Siddharta Gautama verließ den Palast seines Vaters und suchte Antworten. Er lebte asketisch, fastete, meditierte, verzichtete auf alles, was ihm lieb war – doch Frieden fand er nicht. Schließlich erkannte er, dass weder Überfluss noch Verzicht die Lösung sind. Er entdeckte den „mittleren Weg“ – ein Leben in Achtsamkeit und innerem Gleichgewicht, frei von den Extremen des Zuviel und des Zuwenig.

Was Buddha (der „Erwachte“, wie er später genannt wurde) fand, war keine neue Religion, sondern eine Einsicht in die menschliche Natur: Wir leiden, weil wir festhalten – an Dingen, Menschen, Ideen, Bildern von uns selbst. Alles verändert sich, aber wir wollen, dass es bleibt. Wir sehnen uns nach Kontrolle in einer Welt, die sich ständig wandelt.

Buddha lehrte, dass der Weg zur Befreiung darin besteht, loszulassen. Wer die Vergänglichkeit akzeptiert, findet Ruhe inmitten der Bewegung. Glück entsteht nicht dadurch, dass wir jedem Wunsch hinterherrennen, sondern wenn wir verstehen, dass das meiste, was wir wollen, gar nicht lange wichtig bleibt.

Ein berühmter Satz fasst diese Lehre zusammen:

„Es gibt keinen Weg zum Glück – der Weg ist das Glück.“

Das klingt poetisch, meint aber etwas sehr Praktisches: Sinn liegt nicht in einem fernen Ziel, sondern im bewussten Erleben jedes Schritts dorthin.

Und genau das ist heute so schwer. Wir hetzen von To-do zu To-do, scrollen, vergleichen, planen – und merken kaum, dass wir ständig auf ein „später“ warten: später mehr Zeit, später mehr Freiheit, später mehr Zufriedenheit. Buddhas Lehre erinnert uns daran, dass das Leben nicht erst beginnt, wenn alles perfekt ist. Es geschieht jetzt – in diesem Atemzug, in diesem Gedanken, in dieser Pause zwischen zwei Terminen.

Achtsamkeit heißt nicht, alles stehen zu lassen und ins Kloster zu ziehen. Es heißt, inmitten des Trubels kurz still zu werden – und zu spüren, dass der Moment, den wir gerade erleben, bereits Teil des Sinns ist, den wir suchen.

Augustinus

Der wahre Sinn liegt in der Beziehung zu Gott

Manchmal gibt es diese Momente, in denen man sich fragt: Wofür das alles? Die Schule fühlt sich an wie ein nie endendes Hamsterrad, Freundschaften sind nicht immer einfach, und während man versucht, herauszufinden, wer man eigentlich ist, prasseln von überall Erwartungen auf einen ein. Augustinus, ein Philosoph und Kirchenvater des 4. Jahrhunderts, kannte diese Suche nach Orientierung nur zu gut. Er probierte vieles aus, suchte nach Wissen, Erfolg, Anerkennung – und kam irgendwann zu dem Schluss: Der wahre Sinn des Lebens liegt nicht in äußeren Dingen, sondern in unserer Verbindung mit Gott.

Augustinus war nicht von Anfang an gläubig. Als junger Mann interessierte er sich für Philosophie, suchte in verschiedenen Lehren nach Antworten und genoss auch das Leben in vollen Zügen. Doch egal, was er tat – es fühlte sich für ihn nie ganz erfüllt an. Vielleicht kennst du das: Du erreichst endlich etwas, auf das du lange hingearbeitet hast, aber nach kurzer Zeit stellt sich eine innere Leere ein. Was nun? Wo ist das bleibende Glück?

Augustinus erkannte für sich, dass wahres Glück nicht in vergänglichen Dingen wie Reichtum, Ruhm oder Wissen liegt, sondern in einer tiefen, inneren Verbundenheit mit Gott. In seinem berühmten Werk Bekenntnisse schreibt er: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott.“3 Damit meint er, dass der Mensch in sich eine Sehnsucht trägt, die durch nichts Weltliches gestillt werden kann. Alles, was wir erleben – schöne Momente, aber auch Krisen –, kann uns näher an diese tiefere Wahrheit bringen.

Seine Vorstellung vom Sinn des Lebens war also, sich bewusst auf eine innere Reise zu begeben. Dabei gehe es nicht nur darum, an Gott zu glauben, sondern auch darum, sich selbst und sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Augustinus sprach viel über das Gewissen: Diese innere Stimme, die einem manchmal sagt, dass man sich falsch verhalten hat, auch wenn es niemand gesehen hat. Für ihn war das ein Zeichen dafür, dass der Mensch intuitiv spürt, dass er nach einem höheren Maßstab streben sollte – nach Wahrheit, Güte und Liebe.

Klingt ganz schön weit weg von deinem Alltag? Dann stell es dir so vor: Ein Leben, das sich nur um Likes auf Social Media oder um das coolste Outfit dreht, fühlt sich vielleicht für einen Moment gut an – aber macht es wirklich glücklich? Augustinus würde sagen: Wahres Glück ist nicht oberflächlich, sondern kommt aus einer tiefen inneren Überzeugung. Und um das zu finden, lohnt es sich, mal innezuhalten und sich zu fragen: Was gibt meinem Leben wirklich Bedeutung? Wofür möchte ich stehen?

Vielleicht bedeutet das für dich nicht direkt den Glauben an Gott, aber Augustinus’ Idee kann trotzdem inspirieren: Ein sinnvolles Leben besteht nicht darin, immer mehr anzuhäufen oder sich in Ablenkungen zu stürzen, sondern darin, eine Verbindung zu etwas Größerem zu finden – sei es Glaube, Mitgefühl oder das Streben nach Wahrheit. Was auch immer es für dich ist: Es lohnt sich, danach zu suchen.

Philosophische Perspektiven

Hegel

Selbstverwirklichung: Warum dein Leben eine Story ist

Im Skatepark. Max setzt zu einem Trick an, dreht das Board – und landet so unsauber, dass selbst der Beton mitleidig wirkt. Das Brett schießt zur Seite, klappert die Rampe hinunter und kommt erst neben einer grauen Mülltonne zum Stillstand.

„Na toll“, knurrt Max. „Nicht mal das krieg ich heute hin.“

Ein paar Meter weiter sitzt Lena auf einer Betonbank und hebt den Kopf.

„Alles okay da oben?“

Neben ihr thront Humboldt in einer schiefen, aber vollkommen majestätischen Pose, die nur Hunde und sehr exzentrische Adlige beherrschen. Er wirkt, als hätte er beschlossen, den Skatepark allein durch Würde zu zähmen. Lena hat ihren Skizzenblock auf den Knien und versucht gerade, Humboldts königlichen Sitz zu zeichnen.

Max trottet mit dem Board unterm Arm herüber und lässt sich neben sie fallen.

„Ich glaub echt, ich hab mein Leben nicht im Griff“, murmelt er. „Ich muss doch dieses Jahr dieses Berufspraktikum machen. Und ich hab absolut keinen Plan, was ich will.“

Lena nimmt einen Schluck aus ihrer Thermosflasche und mustert ihn wie eine Philosophin im Außendienst.

„Klingt ein bisschen so, als würdest du gerade in einem Hegel’schen Drama stecken.“

„Ein was?“

„Hegel. Ein Philosoph, der meinte, dass dein Leben eine Story ist. Mit Hauptfigur, Nebenplots, Irrwegen und Momenten, in denen alles nach Chaos aussieht. Glückwunsch, du spielst die Hauptrolle.“

Das Leben als Entwicklungsgeschichte

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (*1770) dachte über ziemlich große Fragen nach. Eine seiner Hauptideen war, dass alles – Menschen, Gesellschaften, die ganze Weltgeschichte – sich ständig weiterentwickelt. Aber nicht zufällig oder chaotisch, sondern in einem bestimmten Muster: These, Antithese, Synthese.

Klingt kompliziert? Dann denk an eine Serie. In Staffel 1 ist der Hauptcharakter noch unerfahren und naiv (These, von lat./gr. thesis → „Setzung“). Dann passiert etwas, das alles infrage stellt – eine große Herausforderung oder ein Konflikt (Antithese, „Gegensatz“). Erst durch das Überwinden dieses Problems entsteht eine neue Version des Charakters, reifer und mit mehr Tiefgang (Synthese, „Zusammensetzung, Verknüpfung“).

Max nickt langsam. „Also, so wie ich erst dachte, dass Skaten einfach nur cool aussieht. Dann hab ich gemerkt, wie schwer es ist, als es mich ständig hingelegt hat. Und erst, als ich weitergemacht habe, wurde ich wirklich besser und habe es verstanden.“

Lena schnippt mit den Fingern. „Genau! Hegel würde sagen, dass du dich durch diesen Prozess selbst verwirklichst.“

Selbstverwirklichung heißt nicht Perfektion

Nach Hegel besteht das Leben nicht darin, einen fertigen Plan zu haben, sondern sich durch Herausforderungen weiterzuentwickeln. Menschen verstehen sich selbst oft erst durch Fehler, Konflikte und Widersprüche.

Ein berühmtes Beispiel bei Hegel ist das „Herr-Knecht-Dialektik“-Modell. Stell dir vor, zwei Menschen kämpfen darum, wer das Sagen hat. Der eine gewinnt und wird der „Herr“, der andere muss sich unterordnen und wird der „Knecht“. Klingt nach einem einfachen Machtspiel – aber Überraschung: Der „Herr“ ist plötzlich abhängig vom „Knecht“, weil er auf dessen Arbeit angewiesen ist. Und der „Knecht“? Der entwickelt durch seine Arbeit Fähigkeiten und wächst. Der scheinbar Schwächere kann sich also weiterentwickeln, während der Mächtigere stagniert.

„Also … Selbstverwirklichung heißt nicht, dass man immer alles im Griff hat, sondern dass man aus jeder Situation was mitnimmt?“, fragt Max nachdenklich.

Lena nickt. „Genau. Wenn du nie aneckst oder zweifelst, bleibst du stehen. Hegel meinte: Wir wachsen durch Reibung – an anderen, an uns selbst. Erst wenn wir akzeptieren, dass Widersprüche dazugehören, können wir wirklich verstehen, wer wir sind.“

Dein Leben ist kein fertiger Plan – sondern eine Reise

Viele denken, sie müssten schon früh wissen, wer sie sind und was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Hegel würde sagen: Unsinn! Identität ist kein festes Ding, sondern ein Prozess.

Das bedeutet auch, dass du dich nicht stressen musst, wenn du noch nicht „den perfekten Weg“ gefunden hast. Dein Leben ist nicht statisch – es ist eine fortlaufende Geschichte mit Höhen und Tiefen. Selbst Krisen oder Rückschläge sind nicht das Ende, sondern nur eine neue Stufe in deiner Entwicklung.

Max seufzt, aber diesmal entspannter. „Okay, dann bin ich wohl noch in Staffel 1 meiner Story und noch nicht im Finale. Dann muss ich für dieses Praktikum noch gar nicht genau wissen, wer ich sein mag. Vielleicht muss ich einfach irgendwo anfangen, um rauszufinden, wo meine Story überhaupt hinwill.“

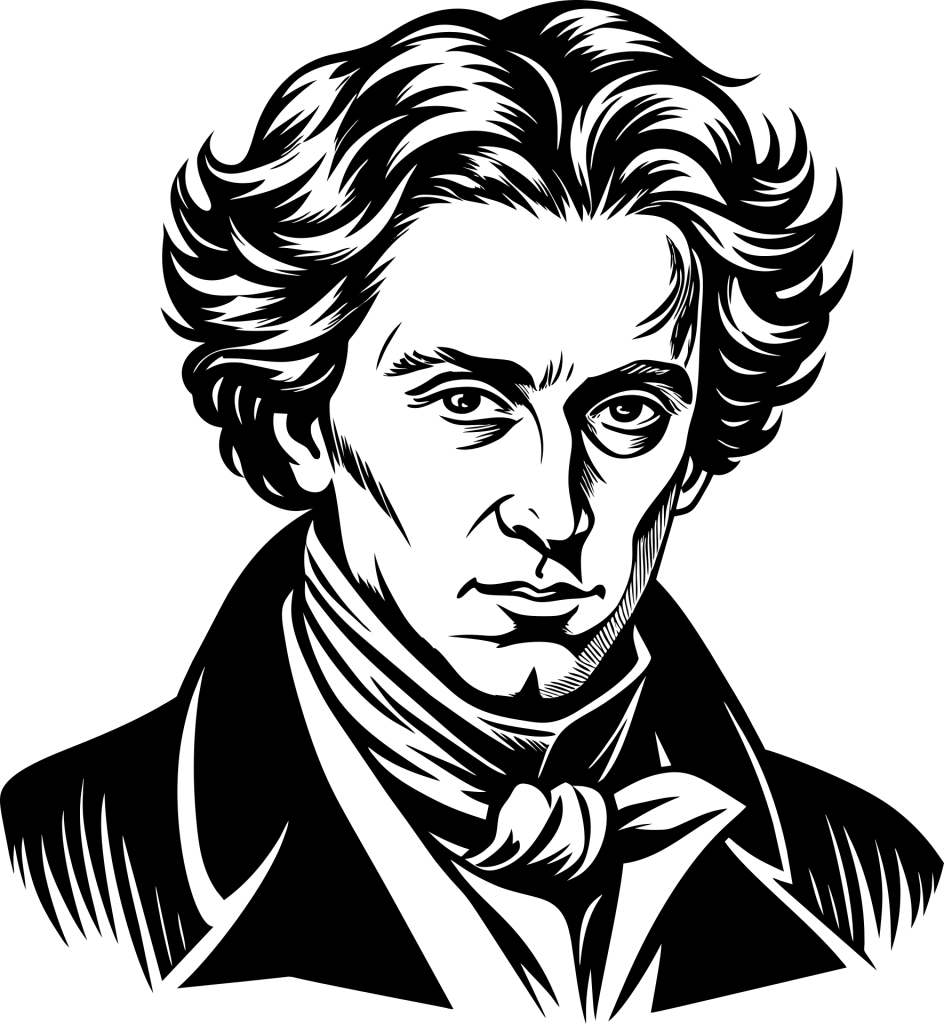

Kierkegaard

Der Mut, du selbst zu sein

Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du an einem Punkt stehst, der alles verändern könnte – und du nicht weißt, wohin? Vielleicht geht’s um deine Zukunft, um Freundschaften oder einfach darum, ob du dich so zeigen sollst, wie du wirklich bist. Dieses innere Schwanken, die Mischung aus Unsicherheit und Freiheit, kann einen ganz schön durcheinanderbringen.

Genau darüber hat der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (*1813) nachgedacht.

Er glaubte: Jeder Mensch muss seinen eigenen Sinn im Leben finden. Niemand kann dir vorschreiben, wie du leben sollst. Doch diese Freiheit hat einen Preis: Sie zwingt dich, selbst zu wählen – ohne Garantie, ob du richtig liegst. Dieses Gefühl nannte Kierkegaard existenzielle Angst: das Zittern vor dem Ungewissen, das entsteht, wenn du begreifst, dass du dein Leben wirklich selbst in der Hand hast.

Die Qual der Wahl

Stell dir vor, du stehst auf dem Sprungturm im Freibad. Unten funkelt das Wasser – du weißt, du wirst irgendwann springen müssen, aber du weißt nicht, wie es sich anfühlen wird. Kein Probeversuch, kein Zurück. Genau so fühlt sich Freiheit an: verheißungsvoll und beunruhigend zugleich.

Viele Menschen, meinte Kierkegaard, versuchen, dieses Unbehagen zu vermeiden. Sie leben nach Erwartungen, passen sich an, tun, was alle tun. Er nannte das die ästhetische Lebensweise – ein Leben, das sich nach äußeren Maßstäben richtet: Erfolg, Anerkennung, Ablenkung. Es fühlt sich leicht an, doch irgendwann merkt man: man spielt eine Rolle, die einem nicht gehört. Und wer sich zu lange verstellt, verliert den Zugang zu sich selbst.

Der Mut zur Verantwortung

Das Gegenstück ist die ethische Lebensweise: ein Leben, in dem du Verantwortung für deine Entscheidungen übernimmst. Das heißt: Du hörst auf deinen eigenen inneren Kompass, auch wenn du dich irrst oder zweifelst. Kierkegaard sprach vom „Einzelnen“, der den Mut haben muss, bei sich zu bleiben, selbst wenn er allein dasteht.

Er wusste: Es ist leichter, sich treiben zu lassen, als bewusst zu steuern. Aber wer nie selbst entscheidet, wird nie herausfinden, wer er ist. Echtes Leben bedeutet, sich dem Risiko zu stellen, das in Freiheit steckt – und genau dadurch innerlich zu wachsen.

Glaube als Sprung ins Ungewisse

Für Kierkegaard war der letzte Schritt auf diesem Weg der Glaube – nicht als starres Dogma, sondern als innerer Entschluss, den man trotz aller Zweifel wagt. Er sprach vom „Sprung des Glaubens“: Niemand kann beweisen, dass es Gott gibt – aber man kann sich entscheiden, den Schritt zu machen, so wie man vom Sprungturm abspringt, ohne zu wissen, wie genau man im Wasser landet.

Auch wer nicht religiös ist, kann darin etwas finden: die Bereitschaft, dem Leben entgegenzugehen, obwohl nicht jede Antwort feststeht. Eine Haltung, die weniger mit Kontrolle zu tun hat und mehr mit Vertrauen und dem Mut, sich auf das Offene einzulassen – auf sich selbst, auf andere, auf das, was kommen mag.

Die Verantwortung, du selbst zu sein

Kierkegaard hätte wohl gesagt: Dein Leben ist kein fertiger Plan, sondern ein offenes Versprechen. Und genau darin liegt seine Größe – und seine Schwierigkeit. Freiheit ist keine gemütliche Lounge, sondern ein Raum voller Möglichkeiten, in dem du dich entscheiden musst, wer du sein willst.

Wenn du also mal wieder zweifelst – ob du den richtigen Weg gehst, ob du dich zeigen sollst, wie du bist, oder ob du dich traust, anders zu sein –, dann denk daran: Es gibt keinen vorgezeichneten Weg. Nur deinen eigenen. Und Mut bedeutet, ihn trotzdem zu gehen.

Nietzsche

Es gibt keinen vorgegebenen Sinn

Im letzten Kapitel haben wir über Søren Kierkegaard gesprochen – einen Philosophen, der meinte, dass die Sinnfrage zutiefst persönlich sei. Laut ihm kann der Mensch den Sinn seines Lebens nur finden, indem er – ja, das war ihm wichtig – in Gott vertraut.

Aber was, wenn man nicht an Gott glaubt? Friedrich Nietzsche (*1844) ging genau diesen radikalen Schritt.

Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass dir von allen Seiten gesagt wird, wie du leben sollst? Was „richtig“ ist, was „falsch“, was man tun „sollte“ und was „sinnvoll“ ist? Schule, Familie, Gesellschaft – überall gibt es Regeln, Normen und Erwartungen. Aber was, wenn all das nicht wirklich einen festen, höheren Sinn hat? Was, wenn es keinen Plan gibt – außer dem, den du dir selbst machst?

„Gott ist tot“ – und was das wirklich bedeutet

Nietzsche sorgte mit einem Satz für Aufsehen, der bis heute bekannt ist: „Gott ist tot.“4 Aber er meinte damit nicht, dass er persönlich nicht an Gott glaubte – sondern dass die Welt sich verändert hatte. In früheren Zeiten war Religion für viele Menschen die Grundlage des Lebenssinns. Aber in der modernen Welt, mit Wissenschaft und Fortschritt, hatten immer weniger Menschen einen festen Glauben. Und Nietzsche fragte: Wenn Gott nicht mehr die Antwort ist – was dann?

Seine Antwort war radikal: Es gibt keinen höheren Plan. Aber genau das ist unsere Chance. Denn wenn es keine festen Regeln gibt, die unser Leben bestimmen, dann sind wir frei, es selbst zu gestalten.

Der Übermensch: Werde die beste Version von dir selbst

Nietzsche war überzeugt: Die meisten Menschen leben einfach vor sich hin. Sie tun, was von ihnen erwartet wird, passen sich an, hinterfragen nichts. Er nannte das das Leben der „letzten Menschen“ – Menschen, die es sich bequem machen, aber nichts wagen.

Doch er sah eine Alternative: den „Übermenschen“. Damit meinte er nicht einen „besseren“ Menschen im Sinne von Macht oder Stärke, sondern jemanden, der sich selbst überwindet. Jemanden, der sich nicht von Ängsten oder gesellschaftlichen Erwartungen bestimmen lässt, sondern seinen eigenen Weg geht.

Stell dir einen Künstler vor, der seine ganz eigene, wilde Musik macht, obwohl alle sagen, dass sie sich nicht verkaufen wird. Oder eine Aktivistin, die sich für eine Sache einsetzt, auch wenn andere sie auslachen. Oder einfach dich selbst, wenn du dich traust, etwas zu tun, das du wirklich willst – obwohl du nicht weißt, ob es gut ausgehen wird. Genau das meinte Nietzsche mit dem Übermenschen: Den Mut haben, über sich hinauszuwachsen.

Nietzsche fordert uns heraus, die Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Das kann beängstigend sein – denn es bedeutet, dass niemand anderes uns sagen kann, was „richtig“ ist. Aber es ist auch eine Befreiung.

Wenn du also das nächste Mal das Gefühl hast, dass du dich zwischen dem entscheiden musst, was alle von dir erwarten, und dem, was du wirklich willst – erinnere dich an Nietzsche. Es gibt keinen vorgegebenen Sinn. Und genau deshalb hast du die Freiheit, deinen eigenen zu erschaffen.

Max: Sag mal … dieser Übermensch von Nietzsche … der war doch Nazi-Zeug, oder?

Lena (blinzelt): Was meinst du?

Max: Na, Übermensch, Untermensch, arische Rasse, bla bla. Das haben die Nazis doch dauernd benutzt. Heißt das jetzt, Nietzsche war auch so drauf?

Lena (zieht die Beine an und überlegt kurz): Nein. Die Nazis haben sich einen Philosophen ausgeliehen und ihm dann falsche Klamotten angezogen.

Max (runzelt die Stirn): Wie meinst du das?

Lena: Nietzsche hat den Begriff „Übermensch“ erfunden. Schon Jahrzehnte, bevor es die Nazis überhaupt gab. Und er meinte damit keinen Supersoldaten, keine Rasse, keinen „besseren Bluttyp“.

Max: Sondern?

Lena (tippt ihm leicht an die Stirn): Das hier. Einen Menschen, der sich selbst überwindet. Der nicht einfach lebt, wie „man“ eben lebt.

Max: Also mehr innerlich als … genetisch?

Lena: Exakt.

Max (schnaubt): Klingt deutlich weniger nach Diktator und mehr nach Therapiegruppe.

Lena (lacht): Nietzsche hätte das wahrscheinlich gehasst, aber ja. Die Nazis haben später aus seinem Übermenschen eine „Herrenrasse“ gemacht und eine Ausrede für Gewalt und Machtfantasien gebastelt.

Max: Also haben sie ihm die Worte geklaut, aber den Sinn komplett umgedreht?

Lena: Genau. Sie haben seinen Gedanken genommen, vereinfacht und als Propagandawaffe benutzt. Nietzsche selbst war übrigens ziemlich allergisch gegen Nationalismus, Antisemitismus und dieses ganze „Wir sind besser als die anderen“-Denken. Das hatte mit Nietzsche fast nichts mehr zu tun.

Max (lehnt sich zurück): Schon heftig. Dann wurde aus einer Mut-Idee plötzlich eine Gewalt-Idee.

Lena: Ja. Begriffe sind wie Werkzeuge. Man kann mit ihnen Häuser bauen. Oder Waffen. Und deshalb ist es so wichtig, genau hinzuschauen, woher Ideen kommen und was man aus ihnen macht.

Max: Also eigentlich wollte Nietzsche, dass Menschen freier werden.

Und am Ende haben andere seine Worte benutzt, um Menschen zu unterdrücken.Lena (stützt ihr Kinn auf die Arme): Manchmal haben Gedanken ein längeres Leben als ihre Denker.

Sartre

Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt

Max liegt auf dem Sofa und wirft seinen Stressball in die Luft.

Max (murmelt): Also … Nietzsche meint ja, wir sollen unseren eigenen Sinn schaffen. Aber hat Sartre nicht dasselbe gesagt? So von wegen: Wir sind total frei. Wo ist da eigentlich der Unterschied?

Lena: Guter Punkt. Die beiden sind sich echt ähnlich. Beide sagen: Niemand schreibt dir vor, wie du leben sollst. Nur … was sie daraus machen, ist verschieden.

Max (fängt den Ball): Okay, erklär mal. Aber bitte ohne Uni-Slang.

Lena: Stell dir dein Leben vor wie ’ne leere Leinwand. Nietzsche würde sagen: Mach Kunst draus. Er meint: Die Welt ist chaotisch – also schnapp dir die Farben, klecks drauf los und schaff dir deinen eigenen Sinn. Werd kreativ, mutig, wild. Wenn alles absurd ist, dann wenigstens auf deine Weise.

Max: Also eher so: Leb laut, auch wenn’s keinen Plan gibt.

Lena: Genau. Und Sartre? Der schaut dich ernst an und sagt: „Tja, Pech gehabt. Du bist sowieso frei. Ob du willst oder nicht.“

Du musst dich entscheiden, immer. Selbst wenn du nichts tust – hast du dich entschieden, nichts zu tun.Max (zieht eine Augenbraue hoch): Klingt, als wär Freiheit bei ihm eher so ’ne Zwangsjacke.

Lena: Ja, irgendwie schon. Sartre nennt das die „Last der Freiheit“. Weil du eben niemand anderem die Schuld geben kannst. Wenn du Mist baust, ist das dein Mist. Wenn du unglücklich bist, kannst du nicht sagen: „Die Umstände sind schuld.“ Du hast sie mitgestaltet.

Max: Uff. Das ist schon hart. Aber irgendwie auch … fair?

Lena: Total. Nietzsche sieht in der Freiheit ein Abenteuer – Sartre eher einen Abgrund. Er sagt, viele Menschen fliehen davor. Sie tun so, als wären sie nicht frei. Wenn jemand zum Beispiel sagt: „Ich kann halt nicht anders, so bin ich eben“, dann nennt Sartre das Selbsttäuschung. In Wahrheit entscheidest du dich nur dagegen, anders zu handeln.

Max (leise): Das hört sich an, als wär Freiheit gar nicht so cool, wie jeder glaubt.

Lena: Nee. Sie kann dich richtig überfordern. Aber ohne sie wärst du halt auch nur eine Marionette.

Max: Und wo passt Kierkegaard da rein?

Lena: Der war früher dran – und er dachte anders. Für ihn war Freiheit vor allem das, was uns zittern lässt: diese Angst, dass wir völlig allein entscheiden müssen. Seine Lösung war: Vertrauen. Also der Sprung in den Glauben, obwohl du Gott nicht beweisen kannst.

Max: Ah, also … Kierkegaard springt zu Gott, Nietzsche in sich selbst, und Sartre … ins Nichts?

Lena (lacht): Ja, ungefähr so. Drei Sprünge – aber keiner mit Sicherheitsnetz.

Max: Na toll. Dann bleibt mir wohl nur eins: ’n Fallschirm basteln.

Camus

Die Absurdität und die Revolte gegen das Nichts

Max: „Aber was, wenn das Leben wirklich komplett sinnlos ist? Dann kann ich ja gleich aufhören, mir den Kopf zu zerbrechen.“

Lena hebt ihren Zeigefinger. „Jetzt bist du bei Albert Camus gelandet.“

Max bläst Luft durch seine Lippen. „Noch einer?!“

Lena schmunzelt. „Ja, aber Camus ist besonders spannend. Er stellt genau diese Fragen: Was passiert, wenn der Mensch nach Sinn sucht – wenn wir Antworten wollen, aber es keine gibt? Wir tun einfach so, als hätte alles eine Bedeutung. Und das ist der Widerspruch – das ist das Absurde.“

Max nickt langsam. „Also … Sartre sagt: ‚Gib dir selbst einen Sinn!‘ und Camus sagt: ‚Es gibt keinen, deal with it‘?“

Lena: „Ja. Für Camus ist der Wunsch nach Sinn verständlich, aber das Universum gibt uns keinen. Und das kann einen verzweifeln lassen.“

„Also völlige Hoffnungslosigkeit?“

„Nein! Camus sagt: ‚Das Leben ist absurd, aber genau das macht es lebenswert.‘ Und hier kommt Sisyphos ins Spiel.“

Warum wir uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen müssen

Lena schlägt ihr Buch auf und zeigt Max die Zeichnung eines Mannes, der einen riesigen Felsen den Berg hinaufrollt. „Kennst du die Geschichte von Sisyphos?“

Max nickt. „Klar, der Typ aus der griechischen Mythologie, der zur Strafe für immer einen Brocken nach oben wuchten muss, nur damit er wieder runterrollt. Und das soll uns was über den Sinn des Lebens sagen?“

Lena: „Ja! Für Camus ist Sisyphos das perfekte Symbol für das absurde Leben. Auf den ersten Blick ist sein Leben völlig sinnlos. Eine ewige Wiederholung, ohne Ziel. Er kämpft gegen eine Aufgabe, die absolut vergeblich ist – und trotzdem tut er es. Und jetzt kommt der Plot-Twist: Camus sagt, wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.“

Max, verwirrt: „Glücklich? Der Typ schleppt einen Stein, immer und immer wieder!“

Lena: „Ja, aber Camus sagt: In dem Moment, in dem Sisyphos sein Schicksal akzeptiert, besiegt er es. Sobald er sich mit seiner Lage versöhnt, ist er frei. Er erschafft seinen eigenen Sinn – nicht durch eine große höhere Bedeutung, sondern durch die bewusste Entscheidung, sein Dasein anzunehmen. Camus nennt das ‚die Revolte gegen das Absurde‘.“

Max denkt nach. „Also wenn ich mich darüber aufrege, dass manche Dinge einfach unfair sind, ist das auch irgendwie absurd?“

Lena: „Genau. Denk an den Kummer, wenn jemand stirbt, den du liebst. Du suchst nach einem Grund, nach einer Bedeutung dahinter – aber es gibt keine. Es ist einfach passiert. Und das macht es so schwer zu akzeptieren. Camus würde sagen: Das ist der Moment, in dem du erkennst, dass das Leben absurd ist. Und dann ist die Frage: Lässt du dich davon kaputtmachen – oder akzeptierst du es und lebst trotzdem weiter?“

Max schiebt sich den Stressball unter den Kopf: „Oder wenn man sich Mühe gibt, jemandem etwas zu beweisen, aber es ändert nichts. Ich meine, manchmal strengt man sich so an und fragt sich am Ende: Wofür das alles?“

Lena nickt. „Richtig. Du kannst dich ewig darüber aufregen, dass es ungerecht ist, oder du akzeptierst, dass das Leben nicht immer Sinn ergibt – und machst trotzdem dein Ding. Das ist der Camus-Move.“

Max schnaubt. „Klingt nach einer harten Wahrheit.“

Lena zieht die Schultern hoch. „Denk mal an all die Menschen, die gegen Ungerechtigkeit kämpfen, obwohl sie wissen, dass die Welt niemals perfekt sein wird. Sie kämpfen dennoch weiter, weil sie sich dazu entschieden haben. Camus sagt, das ist wahre Freiheit: zu wissen, dass nichts eine tiefere Bedeutung hat – und trotzdem nicht aufzugeben.“

Max, nachdenklich: „Also nicht verzweifeln, egal, was passiert.“

Lena: „Ja. Das Absurde erkennen – und es annehmen. Wir müssen nicht an einen höheren Sinn glauben, um unser Leben als lebenswert zu empfinden. Wir können trotzdem lachen, lieben, skaten, malen. Das ist Camus’ Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.“

Max grinst. „Klingt wie eine Mischung aus Nietzsche und Sartre. Ein bisschen Rebellion gegen den Unsinn, aber ohne die Last der totalen Verantwortung.“

Lena: „Vielleicht. Aber am Ende geht es vor allem um eine Haltung: Um das bewusste Leben im Angesicht der Sinnlosigkeit. Und das macht Sisyphos – er gibt nicht auf.“

Max zieht eine Augenbraue hoch. „Ich wette, er hat trotzdem manchmal geflucht.“

Lena lacht. „Bestimmt. Aber er hat weitergemacht.“

Markus Gabriel

Der Sinn des Lebens als moralische Verantwortung

Der deutsche Philosoph Markus Gabriel (*1980), der übrigens die unterhaltsamsten Seminare hielt, als ich an der Uni Heidelberg studiert habe, hat eine ziemlich klare Meinung zur großen Frage nach dem Sinn des Lebens. Er sagt: Der Sinn liegt nicht irgendwo da draußen – nicht im Himmel, nicht in einer geheimnisvollen Macht, und auch nicht in einem Ziel, das wir erst finden müssen. Der Sinn liegt in uns selbst: in unserer Fähigkeit, moralisch zu handeln.

Was uns besonders macht

Gabriel argumentiert, dass Menschen die einzigen Lebewesen sind, die wirklich moralisch denken können. Tiere handeln nach Instinkt – sie reagieren auf Hunger, Angst oder Revierverhalten. Ein Löwe zum Beispiel tötet nicht, weil er „böse“ ist, sondern weil er satt werden muss. Eine Katze spielt mit einer Maus, weil ihr Jagdtrieb sie steuert.

Wir Menschen dagegen können innehalten und fragen:

„Soll ich das tun?“ – „Ist das gerecht?“ – „Wem schade ich, wenn ich das tue?“

Diese Fähigkeit, über das eigene Handeln nachzudenken, macht uns für Gabriel einzigartig – und sie fordert uns heraus. Denn wir sind nicht nur die Spezies, die am tiefsten über Gut und Böse grübeln kann. Wir sind auch diejenige, die am wirksamsten Schaden anrichten kann – durch Gewalt, Ausbeutung und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Genau darin liegt aber auch das Paradoxe unserer Freiheit: Was wir kaputtmachen können, können wir ebenso reparieren. In dieser doppelten Möglichkeit wird moralische Verantwortung erst richtig spürbar.

Sinn als Aufgabe – nicht als Geschenk

Gabriel glaubt nicht an einen festgelegten „Lebenssinn“, den man nur finden muss wie ein Osterei hinter dem Sofa. Wir schaffen ihn selbst, durch unsere Entscheidungen. Das ist anstrengend, ja. Aber auch befreiend: Wir müssen nicht warten, bis uns eine große Offenbarung trifft. Wir können jeden Tag Sinn erzeugen – indem wir handeln, zuhören, helfen, etwas verändern.

Fehler gehören dazu. Wir irren, lernen, wachsen – und genau darin liegt Sinn. Für Gabriel ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern der Kern von Menschlichkeit.

Moral ist real – nicht bloß ein Gefühl

Er nennt seine Haltung „neuer moralischer Realismus“. Vielleicht erinnerst du dich: Schon Platon war überzeugt, dass Werte keine bloßen Meinungen sind, sondern etwas Wirkliches – so real wie Zahlen oder Naturgesetze. Gabriel knüpft an diese Idee an, aber ohne metaphysische Höhenflüge. Er sagt zum Beispiel: Leid ist schlecht. Das ist keine Ansicht, sondern eine moralische Tatsache. Sie gilt unabhängig davon, wer du bist oder was du glaubst.

Solche Tatsachen müssen wir nicht erfinden – wir müssen sie entdecken; so wie wir auch Naturgesetze entdecken, nicht erschaffen.

Moralischer Fortschritt

Fortschritt bedeutet für Gabriel nicht, dass Menschen irgendwann perfekt gut werden. Sondern dass wir immer klarer erkennen, was gutes Handeln heißt. Das geschieht durch Erfahrung, durch Nachdenken und durch die Courage, Fehler einzugestehen.

Wenn du also darauf achtest, woher dein T-Shirt stammt, oder beschließt, weniger Plastik zu benutzen, dann ist das kein kleiner Akt. Es ist ein Schritt hin zu einem klareren Bewusstsein dafür, dass dein Tun Folgen hat. Für andere Menschen, für Tiere, für den Planeten.

Menschlichkeit als tägliche Aufgabe

Für Gabriel bedeutet Menschlichkeit, zu begreifen, dass wir Teil eines größeren Geflechts sind – verbunden mit der Natur, miteinander und auch mit denen, die nach uns kommen. Moral endet nicht an der Wohnungstür; sie steckt darin, wie wir konsumieren, welche Technologien wir unterstützen und wie wir mit Verantwortung umgehen.

Sinn ist keine ferne Idee, sondern eine tägliche Entscheidung. Er entsteht dort, wo wir handeln. Jeder Tag bietet die Chance für uns, etwas zu bewirken und die Welt ein Stück heiler zu machen. Weil wir es können.

Fazit

„Hat man sein Warum? des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie?“5

Was macht ein Leben gelingend? Gibt es eine universelle Antwort, oder bleibt die Suche nach Glück und Sinn eine zutiefst persönliche Angelegenheit? Wenn wir zurückblicken auf die Denkwege der Philosophen, die wir in diesem Artikel betrachtet haben, sehen wir, wie verschieden ihre Antworten ausfallen – und doch ringen sie alle mit derselben Frage.

Glück und Sinn – zwei Seiten einer Medaille?

Die Verbindung zwischen Glück und Lebenssinn scheint auf den ersten Blick selbstverständlich: Wer glücklich ist, muss doch auch Sinn erfahren – oder? Doch die Realität ist komplizierter. Ein Leben voller Spaß und Luxus mag angenehm sein, doch was, wenn sich darunter eine innere Leere auftut? Was, wenn jemand spürt, dass all die Vergnügungen nur Fassade sind, dass sie nichts tragen, wenn die Nacht kommt und man mit sich allein ist?

Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die kein leichtes Leben haben, deren Tage von Mühen, Herausforderungen und Verzicht geprägt sind – und doch strahlen sie eine Kraft aus, die bewundernswert ist. Ihr Leben scheint von einem tiefen Sinn erfüllt, einem klaren Warum, das ihnen hilft, auch schwere Zeiten zu tragen. Wer von beiden lebt besser? Wer von beiden lebt „richtiger“?

Ein Plädoyer für Tiefe

Die Philosophie lehrt uns, dass Glück flüchtig ist. Es kommt und geht, oft hängt es von äußeren Umständen ab: einem schönen Moment, einer guten Nachricht, einem Erfolg. Sinn hingegen ist der Kompass, der uns selbst in Stürmen Orientierung gibt.

Vielleicht liegt ein gelingendes Leben darin, uns immer wieder zu fragen, was uns wirklich erfüllt, was uns morgens aufstehen und abends ruhig schlafen lässt. Vielleicht ist es ein Tanz zwischen Momenten des Glücks und einem tieferen Sinn – mal taumelnd, mal kraftvoll, aber immer in Bewegung.

- Das Zitat stammt aus den Hauptlehrsätzen (Kyriai Doxai) von Epikur, genauer gesagt aus Satz 2. Es wird auch in seinem Brief an Menoikeus erwähnt, wo er die Angst vor dem Tod thematisiert. ↩︎

- Das Zitat wird Sokrates zugeschrieben und stammt aus einer Überlieferung von Diogenes Laertios, einem antiken Biographen der Philosophen. In seinem Werk Leben und Meinungen berühmter Philosophen (Vitae philosophorum), Buch 2, beschreibt Diogenes Laertios, wie Sokrates beim Anblick von Verkaufswaren auf dem Markt sprach. Das verdeutlicht Sokrates’ Haltung der Genügsamkeit und seine Philosophie des einfachen Lebens. ↩︎

- Das Zitat stammt aus den Confessiones (Bekenntnisse) von Augustinus, einem seiner bekanntesten Werke. Die genaue Stelle ist im ersten Buch, Kapitel 1, Absatz 1 zu finden. ↩︎

- Das berühmte Zitat stammt aus Friedrich Nietzsches Werk Die fröhliche Wissenschaft (La Gaya Scienza), das erstmals 1882 veröffentlicht wurde. Es erscheint in Aphorismus 125 mit dem Titel „Der tolle Mensch“. ↩︎

- Das Zitat stammt aus Friedrich Nietzsches Werk „Götzen-Dämmerung“, genauer gesagt aus dem Abschnitt „Sprüche und Pfeile“, Aphorismus 12. Es wurde erstmals 1889 veröffentlicht. ↩︎

Mit folgender Literatur könnt ihr euch tiefer in die Welt der antiken und modernen Philosophie einarbeiten – von antiker Tugendlehre bis zur existenziellen Revolte gegen das Nichts. Jedes Werk eröffnet euch andere Blickwinkel auf Glück, Sinn und ein gelingendes Leben:

Aristoteles – Nikomachische Ethik (4. Jh. v. Chr.)

Aristoteles untersucht hier, was „gut handeln“ und „glücklich leben“ bedeuten. Er entwickelt seine Idee der Eudaimonia (das Gelingen des Lebens) und zeigt, wie Tugenden in der „goldenen Mitte“ zwischen zwei Extremen liegen.

Epikur – Briefe und Hauptlehren (3. Jh. v. Chr.)

In seinen Briefen, etwa an Menoikeus, erklärt Epikur seine Vorstellung von Glück als „Abwesenheit von Schmerz“ und Ataraxie (Seelenruhe). Er betont, wie wichtig Mäßigung und Freundschaft sind, um langfristig glücklich zu sein. Ein spannender Einblick in eine bescheidene Sicht auf Lust und Lebensfreude.

Seneca / Marc Aurel – Stoische Schriften (1. Jh. / 2. Jh.)

Ob Senecas Briefe oder Marc Aurels Selbstbetrachtungen – beide stoischen Denker erklären, wie man durch Vernunft und innere Haltung frei werden kann. Stoische Gelassenheit heißt: Man kann nicht immer ändern, was passiert, aber wie man damit umgeht. Ideal für alle, die in Stressphasen einen kühlen Kopf bewahren wollen.

Augustinus – Bekenntnisse (ca. 397)

Augustinus erzählt von seiner Suche nach Sinn und seinem Weg zu Gott. Er glaubt, dass unser Herz unruhig bleibt, bis es in Gott zur Ruhe kommt. Auch für Nicht-Gläubige interessant, weil es zeigt, wie jemand in einer chaotischen Welt innere Orientierung finden kann.

Sören Kierkegaard – Entweder – Oder (1843)

Kierkegaard schreibt über die „ästhetische Lebensweise“ (Spaß, Lust, Ablenkung) und die „ethische Lebensweise“ (Verantwortung, Entscheidungen). Er zeigt, wie schwer es sein kann, authentisch zu leben und den eigenen Werten zu folgen – und wie befreiend es ist, es trotzdem zu tun.

Friedrich Nietzsche – Also sprach Zarathustra (1883–1885)

Nietzsche kritisiert traditionelle Werte und fordert uns auf, unseren eigenen Sinn zu erschaffen. Sein „Übermensch“ ist jemand, der sich selbst überwindet und nicht einfach den Vorgaben anderer folgt. Eine teils poetische, teils radikale Lektüre, die zur Selbstreflexion anregt.

Jean-Paul Sartre – Das Sein und das Nichts (1943)

Sartre erklärt, warum wir zur Freiheit „verurteilt“ sind und wie wir unserem Leben selbst Bedeutung geben müssen. Wer sich für Existenzialismus interessiert und verstehen will, warum Verantwortung manchmal beängstigend, aber auch befreiend sein kann, findet hier spannende Ideen.

Albert Camus – Der Mythos des Sisyphos (1942)

Camus fragt: Was tun, wenn das Leben absurd und sinnlos wirkt? Er findet eine Antwort in der Rebellion gegen das Absurde: Wir erkennen die Sinnlosigkeit an – und leben trotzdem mit Leidenschaft weiter. Sisyphos, der ewige Steinroller, wird zum Symbol dafür, dass wir genau darin unseren eigenen Sinn finden.

Markus Gabriel – Sinn und Existenz. Eine realistische Ontologie (2016)

Gabriel argumentiert, dass die Welt nicht aus einer einzigen, objektiven Wirklichkeit besteht, sondern aus vielen Sinnfeldern – Bereichen, in denen Dinge Bedeutung haben. Nichts existiert „an sich“, sondern immer in einem Zusammenhang von Sinn.

Sapere aude! 🙂

Und jetzt seid ihr wieder dran: Die PhiloLounge gibt euch eine Bühne für euer ganz eigenes Gedanken-Stand-up. Hier gibt es keine falschen Antworten, nur euren persönlichen Blick auf die Welt. Lasst euren Gedanken freien Lauf und teilt sie mit uns — Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt!

Meine Fragen an eure Runde:

- Wenn Glück nur ein Gefühl ist, das kommt und geht – sollte es dann wirklich unser höchstes Ziel sein?

- Ist ein gelingendes Leben dasselbe wie ein glückliches Leben – oder kann man auch ein gutes Leben führen, ohne ständig glücklich zu sein?

- Wenn wir uns unseren eigenen Sinn erschaffen müssen – ist dann jeder Sinn gleich viel wert? Oder gibt es bessere und schlechtere „Lebensentwürfe“?

- Wären wir glücklicher, wenn wir aufhören würden, über Glück nachzudenken und es zu suchen?

Hinterlasse einen Kommentar