- Was steckt hinter dem „Ich“?

- Identität und Veränderung

- Philosophen über Identität

- Platon: Die Seele als ewiger Kern der Identität

- Aristoteles: Die Seele als Verbindung zwischen Körper und Leben

- John Locke: Erinnerung und psychologische Kontinuität

- David Hume: Kein festes Ich, nur Wahrnehmungen und Eindrücke

- Jean-Paul Sartre: Freiheit, das eigene Ich zu erschaffen

- Martin Buber: Das Ich im Du finden

- Simone de Beauvoir: Identität im Wir

- Fazit und Ausblick: Die Suche nach dem Ich – eine niemals endende Reise

Lena und Max schlendern durch die ruhige Nachbarschaft. Humboldt, der alte Nachbarshund, zieht freudig an der Leine. Die Bäume rundherum sind mit goldenen Blättern bedeckt, und der Herbstwind bläst Lena die Haare ins Gesicht. Max schiebt die Hände tief in die Taschen seiner Jacke.

Max: Ey, Lena, du bist echt die Einzige, die bei der Kälte freiwillig mit Hunden rausgeht.

Lena (lacht): Tja, einer muss es ja machen. Außerdem ist Humboldt der beste Zuhörer der Welt.

Max (skeptisch): Klar, weil er nichts sagt. Genau wie du. Was ist denn heute mit dir los? Du bist voll gedankenverloren.

Lena: Ich hab gestern Nacht was Seltsames geträumt. Ich bin mir selbst begegnet, in der Zukunft.

Max (bleibt stehen): Warte, deinem zukünftigen Ich? Hast du mit dir als 50-Jährige gechillt oder was?

Lena: Nicht ganz. Es war eher wie … ein Treffen mit der Person, die ich mal sein werde. Sie hat mich angeschaut, als würde sie schon alles über mich wissen, was ich erst erleben muss. Das war … merkwürdig.

Max: Und, wie sieht die Zukunft aus? Hast du endlich Ordnung in deinem Chaos?

Lena: Ha, kaum. Aber es hat mich nachdenklich gemacht. Wenn ich irgendwann anders werde, was bleibt dann noch von der, die ich heute bin, übrig?

Max (zuckt mit den Schultern): Du bist halt einfach du. Mach doch nicht alles so kompliziert.

Lena: Echt? Ich meine, in zehn Jahren hab ich vielleicht neue Gedanken, neue Gewohnheiten. Sogar mein Körper wird nicht mehr der gleiche sein. Was macht mich dann zu mir?

Max: Keine Ahnung. Vielleicht deine Erinnerungen? Du weißt, wo du herkommst, was du erlebt hast.

Lena: Und wenn ich die verliere?

Max: Okay, dann bist du … schwierig.

Lena: Glaubst du, dass es einen festen Kern in uns gibt? Irgendetwas, das uns wirklich immer ausmacht?

Max (zu Humboldt): Tja, wenn selbst der alte Junge hier immer noch Humboldt ist, obwohl er kaum was hört und blind wird, dann würde ich sagen: ja. Es gibt was, das bleibt.

Lena: Und was, wenn du diesem Kern nie ganz auf die Spur kommst?

Max (schaut sie schräg an): Dann mach ich mir nicht so viele Gedanken drüber. Weißt du, was dein Problem ist? Du suchst ständig Antworten, die keiner braucht.

Lena (schmunzelt): Vielleicht.

Halt, bevor du Max zustimmst – denk mal drüber nach: Wer bist du eigentlich? Klar, du hast einen Namen, wahrscheinlich ein paar Hobbys oder eine Meinung darüber, ob Pizza mit Ananas okay ist (Max würde Einspruch erheben: auf gar keinen Fall!). Aber reicht das wirklich aus, um zu sagen, wer du bist?

Es ist nicht nur Lena, die diese Frage umtreibt. Irgendwann fragt sich jeder von uns, was Identität (vom lateinischen „identitas“ → „Wesenseinheit“) überhaupt bedeutet.

Manche sagen, diese Frage gehört in die Metaphysik – also zu den großen Rätseln, was die Welt und unser Dasein ausmacht. Andere sehen sie eher in der philosophischen Anthropologie – das ist die Wissenschaft, die uns Menschen besser verstehen will. Die Frage nach der Identität überschreitet die Grenzen der Disziplinen. Sie fordert uns heraus, uns auf verschiedenen Ebenen zu betrachten – als biologische Wesen, als Gesellschaftsmitglieder und als fühlende Individuen.

Das Puzzle, wer du bist, gehört einfach zum Leben. Und es gibt keine bessere Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, als genau jetzt – in dem Moment, in dem du gerade versuchst, deinen Platz in der Welt zu finden.

Was steckt hinter dem „Ich“?

„Okay, Lena, was denkst du: Bin ich eher mein Körper oder meine Gedanken?“ Max wirft ihr einen schiefen Blick zu, während er Humboldt einen Moment lang hinter den Ohren krault. Der alte Hund hält inne und schnüffelt an einem Blatt, das unter seinen Pfoten raschelt.

„Beides“, sagt Lena nachdenklich. „Oder vielleicht keins von beiden?“

„Warte, warte“, Max hebt die Hände, „wenn ich meinen Körper weglasse, bin ich ein schwebendes Gehirn. Wenn ich meine Gedanken weglasse, bin ich … was, ein Zombie? Klingt nicht sehr beruhigend.“

Das ist die große Frage: Was macht dich zu dir? Ist es dein Körper, der eindeutig nur dir gehört – mit deinem einzigartigen Fingerabdruck und dem Muttermal, das du schon immer gehabt hast?

Oder bist du eher deine Gedanken und Gefühle? Deine Meinung über Dinge wie die Musik, die du hörst, oder das Gefühl, wenn du nervös bist, bevor du im Sportunterricht vorturnen sollst?

Und dann gibt es da noch deine Erinnerungen. Sie sind ein bisschen wie ein Tagebuch in deinem Kopf, das alles mitschreibt: von deinem ersten Schultag bis zu dem peinlichen Moment, als du bei der Familienfeier versehentlich den Ball auf die Torte geworfen hast. Aber – und das ist ein großes Aber – was passiert, wenn du dich an all das nicht mehr erinnerst? Verschwindet ein Teil von dir?

Körper und Geist: Wo wohnt dein Ich?

Max guckt Lena skeptisch an. „Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass mein ‚Ich‘ irgendwo im Bauch steckt, oder?“

Lena lacht. „Na ja, manche Leute sagen, der Bauch ist unser zweites Gehirn. Aber philosophisch gesehen fragen sich viele, ob das ‚Ich‘ in deinem Kopf sitzt. Oder ob es vielleicht mehr ist – so was wie ein Geist, der völlig unabhängig vom Körper existiert.“

„Also“, Max zieht eine Augenbraue hoch, „kann mein ‚Ich‘ irgendwann abhauen? Vielleicht auf ’ne Liege am Strand?“

„Nicht ganz“, sagt Lena. „Aber Philosophen haben sich schon immer den Kopf darüber zerbrochen, ob Körper und Geist getrennt sind oder zusammengehören. Das nennt man das Leib-Seele-Problem. Und ja, es ist genauso kompliziert, wie es klingt.“

Bevor du dir jetzt ebenfalls den Kopf darüber zerbrichst, ob dein „Ich“ ein Mieter in deinem Gehirn ist oder mehr wie ein untrennbarer Teil deines Körpers: Das Thema verdient einen eigenen Artikel. Wir lassen Max und Lena vorerst bei dieser Frage stehen und graben uns zu einem späteren Zeitpunkt tiefer rein.

Jetzt erst mal zurück zu dir.

Identität und Veränderung

Bin ich immer derselbe? – Der Alltag als Zeitreise

Vielleicht hast du dir schon mal alte Fotos von dir angeschaut und gedacht: „War das wirklich ich?“ Die Zahnspange, die Frisur, diese seltsamen Klamotten, die heute keiner mehr versteht – alles scheint zu einem anderen Menschen zu gehören. Denk an deine früheren Vorlieben wie dein Lieblingsessen als Kind, oder nimm deinen Lieblingssong aus der Grundschulzeit – hört sich zuerst vertraut an, aber plötzlich merkst du, dass du andere Stellen magst als früher. Wenn schon so eine Kleinigkeit sich verschiebt, was dauert überhaupt fort?

Das Schiff des Theseus: Ein uraltes Rätsel

Stell dir vor, du betrittst einen Hafen, wo ein berühmtes antikes Schiff liegt: das Schiff des Theseus. Es wurde einst von jenem griechischen Helden benutzt und seitdem liebevoll gepflegt, damit es den Glanz seiner ersten Reise behält. Im Laufe der Jahre musste man jedoch immer wieder Planken austauschen, da sie verwitterten. Zuerst wurde ein Mast erneuert, dann eine Planke am Bug, schließlich das Steuerruder – und irgendwann war jede einzelne Holzlatte ersetzt.

Jetzt kommt die Frage: Ist das Schiff des Theseus immer noch dasselbe Schiff?

Philosophen nennen dieses Problem das Identitätsparadox. Es stellt eine Kernfrage über Identität und Veränderung: Wenn jedes Bauteil ausgetauscht wurde, was macht das Schiff dann noch zu dem, was es einst war? Seine Form? Seine Funktion? Oder ist es einfach die Geschichte, die wir mit dem Schiff verbinden?

Zwei Schiffe oder keins?

Um das Rätsel noch komplizierter zu machen, stell dir vor, jemand hätte all die alten Planken, die ersetzt wurden, sorgfältig aufbewahrt. Mit diesen Teilen baut er ein zweites Schiff – ein Duplikat des ursprünglichen Theseus-Schiffs. Nun stehen zwei Schiffe vor dir: eines aus den neuen Teilen und eines aus den alten. Welches ist das „echte“ Schiff des Theseus? Oder hat das Schiff seine Identität verloren, als es verändert wurde?

Wie passt das zu dir?

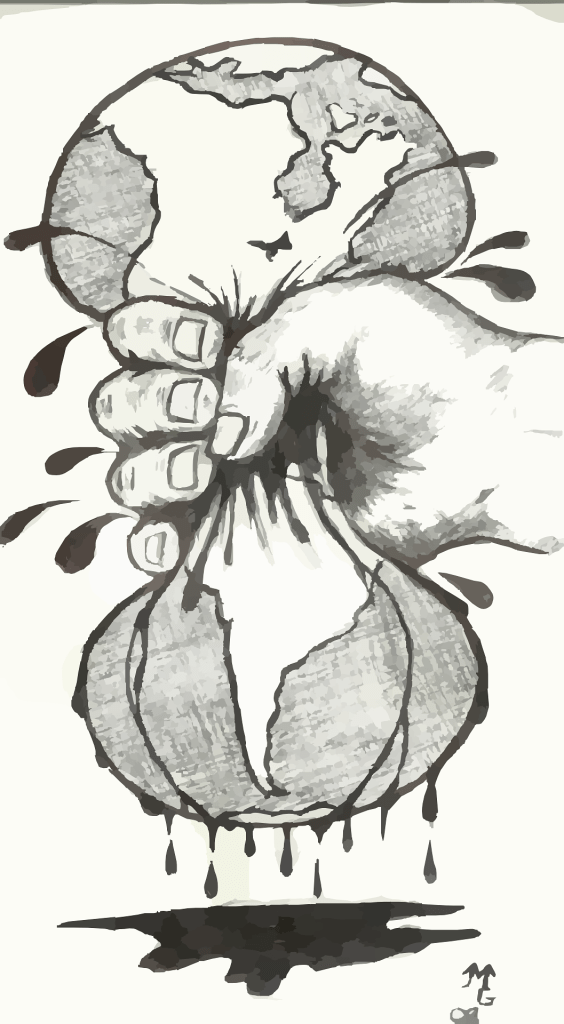

Das Gedankenexperiment des Theseus-Schiffs ist nicht nur eine knifflige Idee aus der Philosophie, sondern eine großartige Metapher für uns selbst. Unser Körper verändert sich ständig: Wissenschaftler schätzen, dass sich die meisten Zellen in deinem Körper innerhalb von etwa sieben Jahren erneuern. Und das ist nur die körperliche Seite!

Dennoch hast du das Gefühl, immer noch „du selbst“ zu sein. Warum? Vielleicht, weil deine Identität mehr ist als die Summe deiner Teile. So wie das Schiff des Theseus eine Geschichte hat, die es zusammenhält, hast auch du etwas, das alles verbindet – eine Art unsichtbaren roten Faden.

Identität – ein Gleichgewicht aus Wandel und Beständigkeit

Das Paradoxon vom Schiff des Theseus zeigt, dass Identität nicht unbedingt etwas Festes ist. Sie ist nicht wie ein Stein, unveränderlich, sondern eher wie ein Fluss, der sich ständig wandelt und doch irgendwie derselbe bleibt. So kannst du auch dich selbst betrachten: Du bist nicht nur das, was du warst, und nicht nur das, was du wirst. Du bist all das – im ständigen Wandel und doch zusammengehalten von deinem eigenen roten Faden.

Vielleicht spürst du ihn, wenn du über die Dinge nachdenkst, die dich prägen und geprägt haben. Was ist dein roter Faden?

Deine eigene Zeitreise: Was bleibt?

Wenn du an dein Leben denkst, wirst du feststellen, dass manche Dinge erstaunlich konstant erscheinen – vielleicht ist es eine bestimmte Eigenart von dir, eine große Leidenschaft oder deine Art, auf Menschen zuzugehen. Diese Konstanten in der Veränderung können dir ein Gefühl dafür geben, wer du wirklich bist.

Philosophen über Identität

Nach all den alltäglichen Fragen und Gedankenexperimenten zum Thema Identität ist eine Sache klar: Dieses Rätsel hat die Menschheit schon lange beschäftigt, und einige der größten Denker der Geschichte haben sich mit diesen Themen oft in einer Tiefe auseinandergesetzt, für die uns im Alltag die Zeit fehlt. Doch keine Sorge, wir machen keine komplizierte Philosophie-Vorlesung daraus. Stattdessen komm mit auf einen Ausflug zu den Ansichten von Platon und denen, die nach ihm kamen. Was glaubten sie, macht uns wirklich aus?

Platon: Die Seele als ewiger Kern der Identität

Nach Platon (*427 v. Chr.) gibt es eine Essenz (vom lateinischen essentia → „Wesen“), die uns immer begleitet, egal wie sehr wir uns äußerlich oder innerlich verändern: unsere Seele. Diese Seele, sagt Platon, ist unvergänglich. Sie existiert vor unserem Leben und bleibt nach unserem Tod bestehen.

Platon sah die Seele als den wahren Kern eines Menschen. Für ihn war sie das, was uns ausmacht – nicht unser Körper, der sich ständig verändert, sondern dieser unsichtbare, unsterbliche Teil. Er unterteilte die Seele sogar in drei Bereiche: den denkenden, den emotionalen und den begehrenden Teil. Wenn du also manchmal innerlich zwischen Vernunft („Ich sollte echt lernen“), Gefühlen („Aber ich bin gerade so frustriert!“) und Wünschen („Eis essen wäre die Lösung!“) hin- und hergerissen bist, würde Platon nicken und sagen: „Ja, genau das meinte ich.“

Doch was macht diese Vorstellung so besonders? Für Platon ist Identität kein Zufall, sondern eine Reise. Die Seele trägt Erfahrungen aus vergangenen Leben in sich, was bedeutet, dass wir in gewisser Weise schon vor unserer Geburt „wir selbst“ waren. Unsere Aufgabe im Hier und Heute sei es, das Beste aus unserer Seele herauszuholen – durch Wissen, Weisheit und ein gutes Leben.

Aber halt – was ist mit dem Körper? Platon hielt ihn für eine Art Gefängnis der Seele. Unser physisches Sein ist vergänglich, sagt er, und lenkt uns oft von den wirklich wichtigen Dingen ab.

Die Stimme, die bleibt

Natürlich kannst du jetzt fragen: Was bringt mir diese Idee? Vielleicht mehr, als es auf den ersten Blick wirkt.

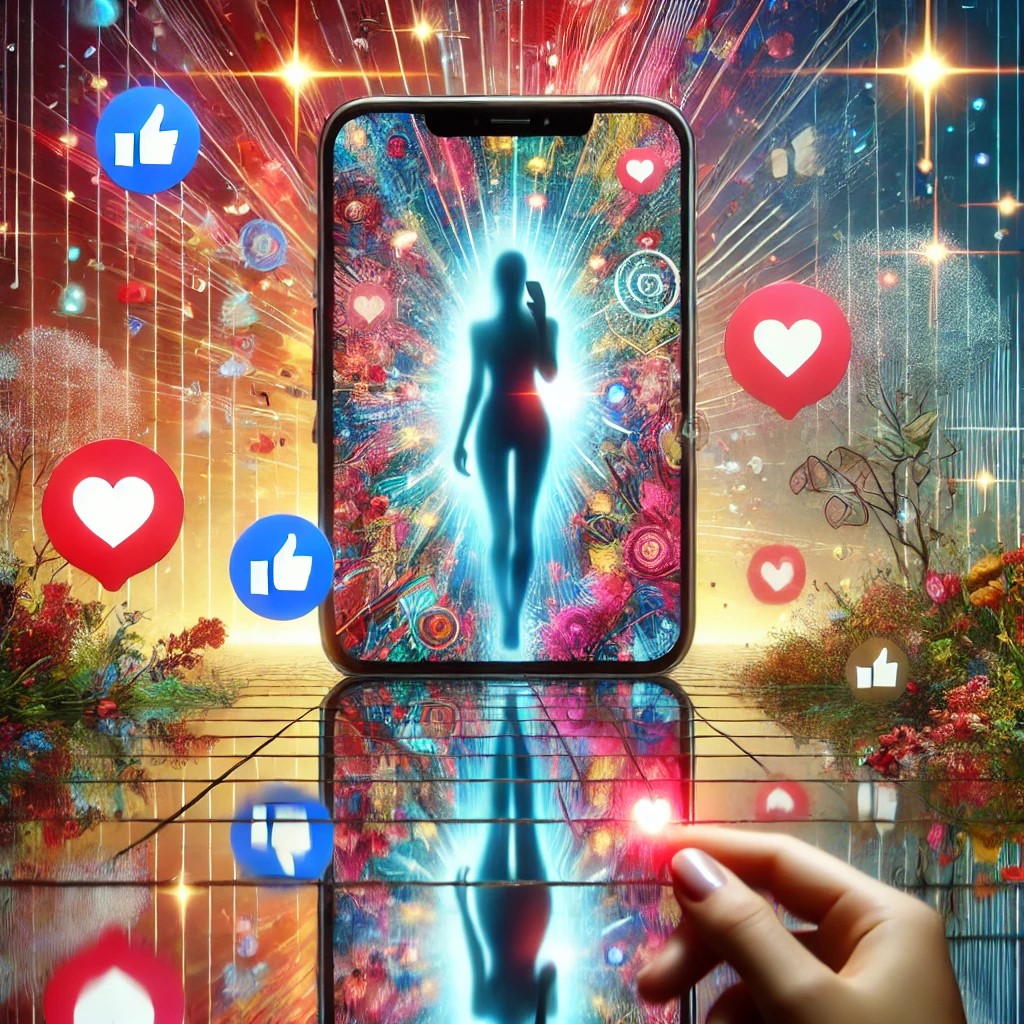

Platons Gedanken können dir helfen, dich selbst nicht nur über das zu definieren, was andere gerade an dir sehen: dein Outfit, deine Laune, deine Follower-Zahl oder die Frage, ob du gerade im Mathetest versagt hast. Für ihn steckt hinter all dem etwas Tieferes, das nicht jeden Montagmorgen neu zusammenbricht.

Wenn du mal einen dieser Tage hast, an denen du dich fühlst wie eine provisorische Baustelle – Haare machen nicht mit, die Welt nervt, jemand hat etwas Blödes gesagt –, dann würde Platon dir zuflüstern:

„Atme. Dein Kern ist stabiler, als du gerade glaubst.“

Darin steckt Trost. Aber auch eine Herausforderung: Wenn da eine Art innerer Kern ist, dann lohnt es sich, auf ihn zu hören. Nicht auf die Stimmen, die dich kleinreden oder verwirren. Sondern auf diejenige, die manchmal nur ganz leise sagt: „Ich weiß eigentlich, was gut für mich wäre.“

Vielleicht ist genau das gemeint, wenn Platon fordert, man solle seine Seele „pflegen“: Nicht, indem du Räucherstäbchen anzündest oder Instant-Weisheiten googelst, sondern indem du ehrlich zu dir selbst bist.

Und eventuell hilft dir diese Perspektive noch in einem anderen Moment:

Wenn du später mal denkst: „Ich hab mich total verändert“ – kannst du gleichzeitig sagen: „Und trotzdem bin ich irgendwie noch ich.“

Das findet sogar Platon ziemlich logisch.

Aristoteles: Die Seele als Verbindung zwischen Körper und Leben

Wenn Platon mit seiner Idee der körperlosen Seele für dich ein bisschen zu „philosophisch entrückt“ klingt, dann solltest du den Griechen Aristoteles (*384 v. Chr.) kennenlernen. Platons berühmtester Schüler war zwar von seinem Lehrer inspiriert, sah die Dinge aber oft bodenständiger. Er holte die Seele aus dem Himmel zurück auf die Erde – und direkt in unseren Körper. Aristoteles fragte sich: Wie hängen Seele und Körper eigentlich zusammen? Zeit, das herauszufinden.

Während Platon die Seele als unabhängig vom Körper betrachtete, war die Seele für Aristoteles keine getrennte, himmlische Essenz. Ohne Seele, sagt Aristoteles, wäre der Körper einfach nur Materie (von lateinisch „materia“ → „Stoff“), wie ein Smartphone ohne Akku. Schick, aber irgendwie nutzlos.

Aristoteles sah die Seele also als das, was einem Lebewesen seine Funktionen gibt. Sie ist das „Warum“ hinter allem, was lebt. Nehmen wir mal eine Pflanze: Ihre Seele ist das, was sie wachsen und Photosynthese betreiben lässt. Ein Tier hat zusätzlich eine Seele, die es wahrnehmen und sich bewegen lässt. Und der Mensch? Wir haben laut Aristoteles all das – und obendrauf eine „denkende Seele“, die uns das Nachdenken und Planen ermöglicht. Klingt wie ein Upgrade, oder?

Für Aristoteles war die Seele also nicht etwas, das den Körper „besitzt“, sondern das, was den Körper lebendig macht. Er erklärte das mit einem anschaulichen Vergleich: Stell dir vor, du bist ein Musiker mit einer Gitarre. Die Musik, die du spielst, ist wie die Seele – sie entsteht aus dem Zusammenspiel von dir und deinem Instrument. Ohne den Musiker gibt es keine Musik. Ohne den Körper gibt es keine Seele.

Aristoteles‘ Philosophie will folglich darauf hinaus, dass unser Ich weder nur Körper noch nur Geist ist – sondern immer beides zusammen. Dein Verstand, deine Gefühle und dein Körper formen gemeinsam das, was dich ausmacht. Dein „Ich“ ist nicht irgendwo im Körper versteckt, sondern zeigt sich in allem, was du denkst, fühlst und tust.

Aber Moment – was passiert dann, wenn sich der Körper verändert? Wenn du älter wirst, krank bist oder eine ganz neue Erfahrung machst? Das bleibt eine offene Frage, die uns direkt zur nächsten Idee führt. Wie sich Identität durch die Zeit hält und was wir darüber von einem anderen Philosophen lernen können, erfährst du gleich.

John Locke: Erinnerung und psychologische Kontinuität

Aristoteles hat uns gezeigt, wie Seele und Körper zusammenarbeiten, um dich als Mensch lebendig und einzigartig zu machen. Doch was macht dich sogar über Zeit und Veränderung hinweg zu dir?

Für John Locke, den englischen Philosophen des 17. Jahrhunderts, liegt die Antwort in deinen Erinnerungen. Also schnapp dir ein bequemes Plätzchen in unserer Lounge, denn jetzt wird’s persönlich.

Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und erinnerst dich an nichts – keine Ahnung, wer du bist, wo du herkommst oder was du gestern getan hast. Gruselig, oder? Genau hier setzt John Locke an: Für ihn liegt unsere Identität nicht im Körper, sondern in unserer Fähigkeit, Erinnerungen zu bilden. Du bist die Summe dessen, was du erlebt, gedacht und gefühlt hast.

Folgen wir Locke, ist Identität wie ein unsichtbarer Faden, der deine Erinnerungen und Erfahrungen miteinander verbindet. Dieser Faden ist nicht perfekt – manchmal sind wir uns über Details unsicher oder vergessen Dinge komplett; aber solange er da ist, gibt es ein „Ich“, das sich durch die Zeit zieht. Für Locke gilt: Du bist du, weil du dich an deine Vergangenheit erinnern kannst.

Ein berühmtes Beispiel: Locke fragte sich, ob ein alter General, der sich an seine Jugend als tapferer Soldat erinnert, noch dieselbe Person ist wie der Junge, der damals im Garten spielte. Seine Antwort? Ja, aber nur, wenn der General eine bewusste Verbindung zu diesen Erinnerungen hat. Wenn der General den Jungen nicht mehr erkennt – selbst wenn sie denselben Körper hatten –, würde Locke sagen, dass sie nicht wirklich dieselbe Person sind.

Erinnerung vs. Körper

Lockes Idee war revolutionär: Er stellte die gängige Ansicht infrage, dass Identität an den Körper gebunden ist. Für ihn zählt nicht, ob dein Aussehen oder dein Körper sich ändern – solange dein Gedächtnis die Verbindung hält, bleibst du du. Das heißt, auch wenn du als Rentner keine Ahnung mehr hast, wo deine Skateboard-Skills geblieben sind, erkennst du in dir vielleicht noch den Teenager, der begeistert durchs Viertel gefahren ist.

Doch Lockes Theorie wirft auch schwierige Fragen auf. Wie sieht es aus, wenn jemand unter Amnesie leidet? Locke hätte vielleicht gesagt, dass in solchen Fällen deine Identität zumindest „unterbrochen“ ist, wie eine Funkverbindung mit schlechtem Empfang.

Erinnerung als Schlüssel zu deiner Identität

Locke führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, unsere Erinnerungen zu pflegen und zu schätzen. Die Geschichten, die du mit deinen Freunden teilst, die kleinen und großen Momente, die dir geblieben sind – sie formen dein „Ich“. Selbst die peinlichen Erinnerungen oder die Fehler, die du gemacht hast, gehören dazu. Ohne sie wärst du nicht dieselbe Person.

Aber was bedeutet das für dich? Könnte es sein, dass Identität etwas ist, das ständig neu geschrieben wird, je nachdem, welche Geschichten du dir selbst erzählst? Auch zu diesem Thema bereite ich gerade einen Artikel vor.

Und jetzt die große Frage: Wenn deine Identität in deiner Erinnerung liegt, wie verändert sich das durch Dinge wie Technologie oder soziale Netzwerke? Und was ist mit den Momenten, die wir bewusst vergessen wollen? Mal sehen, ob der nächste Philosoph darauf eine Antwort hat.

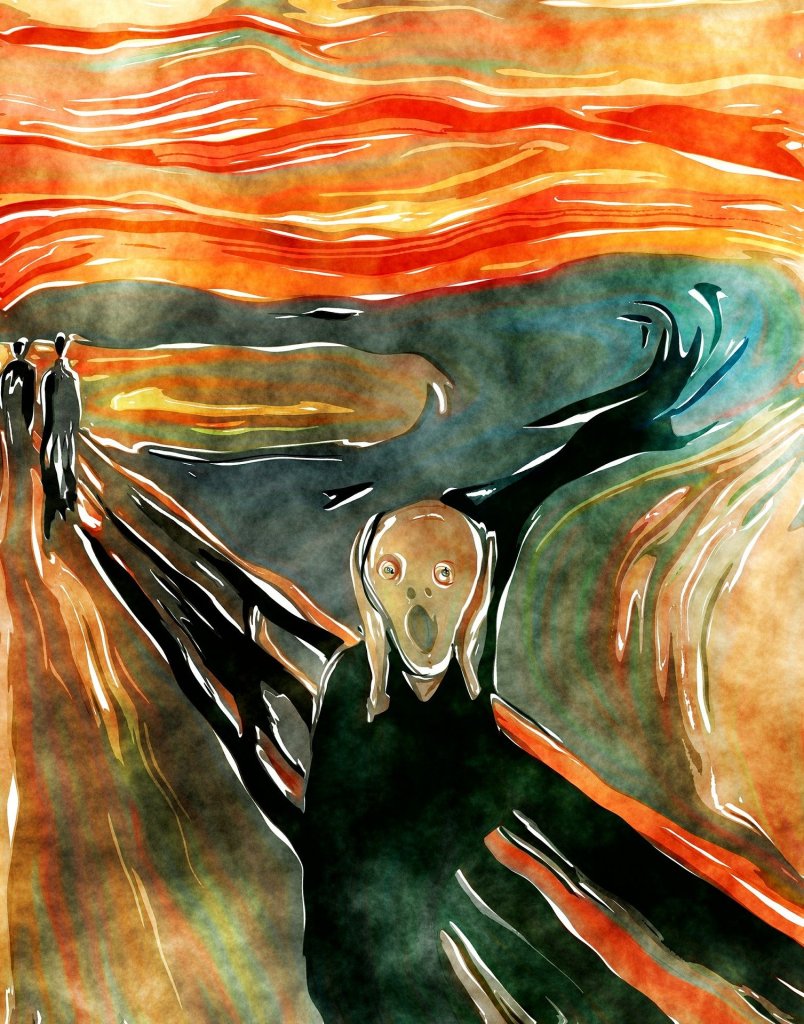

David Hume: Kein festes Ich, nur Wahrnehmungen und Eindrücke

John Locke hat uns durch die verschlungenen Pfade unserer Erinnerungen geführt und gezeigt, wie eng sie mit unserer Identität verbunden sind. Doch was, wenn es gar kein festes „Ich“ gibt, das diese Erinnerungen bewahrt? Was, wenn wir nur eine bunte Ansammlung von Eindrücken, Gefühlen und Gedanken sind, die sich ständig verändert? Klingt verrückt? Willkommen im Kopf von David Hume, dem Philosophen, der die Idee eines stabilen Ichs in ihre Einzelteile zerlegt.

Hume (*1711) war so etwas wie der Detektiv unter den Philosophen. Er wollte wissen, was das „Ich“ wirklich ausmacht, und nahm dabei unser Innerstes gründlich unter die Lupe. Das Ergebnis? Hume fand: Da ist nichts Festes, nichts Bleibendes. Nur ein wilder Strom aus Wahrnehmungen und Empfindungen.

Der Blick in den Spiegel des Geistes

Stell dir vor, dein Geist ist ein großer Spiegel. Du schaust hinein und erwartest, dich selbst zu sehen – doch statt eines klaren Bildes tauchen nur bunte, flimmernde Fragmente auf: Freude, Ärger, der Duft von Pizza, die Erinnerung an den letzten Streit mit deinem besten Freund. Für Hume sind das alles flüchtige Eindrücke, die kommen und gehen.

Ein festes Ich, das all diese Eindrücke zusammenhält? Fehlanzeige. Hume konnte in sich selbst nichts finden, das beständig war – keinen unveränderlichen Kern, nichts, das alle Erfahrungen miteinander verbindet.

Ein Gedankenspiel

Hume dachte an unser Bewusstsein wie an ein Feuerwerk: Jede Explosion ist ein neuer Gedanke, eine neue Wahrnehmung. Kein Funke bleibt lange bestehen, und doch ergibt das Gesamte eine beeindruckende Show. Aber wenn man danach fragt, wer oder was das Feuerwerk wirklich „ist“ – wird’s schwierig.

Was heißt das für unsere Identität?

Wenn Hume recht hat, dann ist Identität eher wie ein Film als ein Fotoalbum. Sie ist nicht statisch, sondern ein ständiges Werden. Deine Eindrücke von diesem Moment – wie du diesen Text liest, was du fühlst, welche Geräusche du hörst – sind nur ein Teil einer endlichen Folge. Und morgen bist du schon ein bisschen anders, weil neue Eindrücke dazugekommen sind.

Das klingt zuerst beängstigend, oder? Aber Humes Idee hat auch etwas Befreiendes: Du musst dich nicht in einem festen „Ich“ einsperren. Du kannst dich verändern – immer wieder neu sein.

Kritik an Humes Theorie

Natürlich hat Hume auch Gegenwind bekommen. Viele Philosophen sagen, dass es mehr braucht als nur eine Sammlung von Eindrücken, um Identität zu erklären. Vielleicht gibt es doch einen unsichtbaren Faden, der diese Eindrücke verbindet, selbst wenn Hume ihn nicht finden konnte.

Humes Theorie fordert uns heraus, über das nachzudenken, was wir als selbstverständlich ansehen. Vielleicht bist du nicht einfach du. Vielleicht bist du „einfach“ eine Reise …

Jean-Paul Sartre: Freiheit, das eigene Ich zu erschaffen

Hume hat uns gezeigt, dass das „Ich“ kein festes Ding ist, sondern ein Strom aus Eindrücken. Der französische Existenzialist Jean-Paul Sartre (*1905) geht einen Schritt weiter und sagt: Wenn unser innerer Strom sowieso ständig fließt – warum sollten wir nicht selbst wählen, in welche Richtung? Für ihn ist Identität kein Fundstück, das irgendwo auf uns wartet. Sie ist ein Entwurf. Und zwar deiner.

Stell dir dein Leben wie ein leeres Blatt vor, das dir jeden Tag neu in die Hand gedrückt wird. Keine Anleitung, keine vorgezeichnete Linie. Nur du, der Stift und die Frage: Was schreibe ich heute? Das kann grandios sein – und gleichzeitig ein bisschen wie ein Referat, von dem man eben erfahren hat, dass man es gleich halten muss.

Freiheit: großartig … und anstrengend

Sartre hält nichts von einer „Essenz“, die in dir schlummert und nur entdeckt werden muss. Er sagt: Wir werden erst zu dem, was wir sind, indem wir handeln. Mut ist kein festes Merkmal, sondern entsteht in Momenten, in denen du dich traust. Kreativität ist keine Gabe, die man hat oder nicht hat, sondern etwas, das passiert, wenn du dich auf neue Wege einlässt.

Aber genau da liegt auch die Bürde: Wenn nichts feststeht, kannst du dich nicht hinter einem „So bin ich halt“ verstecken. Sartre nennt das den „Fluch“ der Freiheit: Du kannst wählen – aber du musst auch mit den Folgen klarkommen. Kein Ausweichen, kein „Mama hat gesagt, ich soll’s so machen“.

Warum Freiheit uns manchmal Angst macht

Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du plötzlich alles entscheiden darfst – und es genau deshalb schwierig wird. Sartre spricht von „Geworfenheit“: Wir landen ohne Bedienungsanleitung im Leben, doch die Verantwortung bleibt bei uns. Ziemlich unchillige Vorstellung, oder?

Aber genau daraus entsteht für Sartre das, was er ein authentisches Leben nennt: Du handelst nicht aus Gewohnheit oder weil alle es so machen, sondern weil du dich ehrlich dafür entscheidest. Das ist die Art Freiheit, die nicht nur cool klingt, sondern dich tatsächlich prägt.

Identität als Baustelle — und das ist gut so

Für Sartre sind wir nie fertig. Identität ist kein fertiger Avatar, den man einmal auswählt und dann für immer spielt. Sie ist mehr wie ein Minecraft-Weltentwurf: Du baust, reißt ab, setzt neue Blöcke, lernst aus krummen Türmen und feierst die gelungenen.

Denk an die Versionen von dir, die du schon kennst: das vorsichtige Grundschulkind, die launige Vorpubertäts-Version, die aktuelle Edition von dir – mit Bugs, Glitches und brillanten Momenten.

Welche Teile davon willst du behalten? Was darf gehen? Sartres Antwort wäre: Du entscheidest das. Jeden Tag. Nicht weil du irgendeinem Ideal hinterherrennst, sondern weil du die Freiheit hast, dich immer wieder neu auszurichten.

Klingt nach Arbeit? Ja. Aber für Sartre ist genau diese Arbeit das, was uns zu Menschen macht – zu Wesen, die nicht nur leben, sondern ihr Leben gestalten.

Doch was passiert, wenn wir uns selbst nicht allein, sondern in unseren Beziehungen zu anderen Menschen finden? Das erfahren wir im nächsten Kapitel mit Martin Buber.

Martin Buber: Das Ich im Du finden

Was, wenn unser Ich nicht nur in uns selbst steckt, sondern erst in Beziehung zu anderen seinen vollen Ausdruck findet? Hier tritt der Philosoph Martin Buber (*1878) ins Rampenlicht. Seine Idee: „Ich“ und „Du“ sind untrennbar miteinander verbunden, und es ist in der Begegnung mit anderen, dass wir wirklich zu uns selbst finden.

Hast du schon einmal einen Moment erlebt, in dem du dich einem Menschen so nah gefühlt hast, dass Worte fast überflüssig wurden? Vielleicht ein Blick von deiner besten Freundin, der alles sagt, ohne dass gesprochen wird. Für Martin Buber sind solche Begegnungen der Schlüssel zu unserer Identität – sie machen uns zu dem, was wir sind.

Das Ich-Du und das Ich-Es

Buber unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Arten von Beziehungen: der Ich-Du-Beziehung und der Ich-Es-Beziehung.

- Ich-Du: Das ist die tiefe, echte Verbindung. Hier begegnest du einem anderen Menschen nicht als „etwas“, das du benutzen kannst, sondern als gleichwertiges „Du“. Es ist ein Moment der Ehrlichkeit und des gegenseitigen Erkennens.

- Ich-Es: Diese Beziehung ist eher zweckgebunden. Hier siehst du den anderen nicht als einzigartiges „Du“, sondern als Objekt oder Funktion. Zum Beispiel, wenn du den Lehrer nur als „den Typen, der mir Mathe erklärt“ wahrnimmst.

Buber sagt, dass wir beide Beziehungen brauchen – aber es ist die Ich-Du-Beziehung, die uns als Menschen wirklich prägt.

Identität durch Begegnung

Für Buber entsteht das Ich erst im Kontakt mit dem Du. Du kannst dich nicht allein entdecken; du brauchst das Gegenüber, um wirklich zu verstehen, wer du bist. Du erkennst dich erst in der Art, wie du dem anderen begegnest.

Vielleicht klingt das abstrakt, aber denk mal an deinen Alltag:

- Wer bist du, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist?

- Wer bist du, wenn du Zeit mit deiner Familie verbringst?

- Und wer bist du, wenn du allein bist?

In jeder Begegnung tauchen unterschiedliche Facetten deines Ichs auf, und genau diese Vielfalt macht dich einzigartig.

Und manchmal erkennst du dich selbst gerade dort, wo du es nicht erwartest.

Zum Beispiel, wenn du einer Freundin zuhörst, die gerade richtig wütend ist – und du plötzlich spürst, dass du genauso reagieren würdest; dass du ihre Ungeduld und ihren Wunsch, verstanden zu werden, nachempfinden kannst. Oder wenn du jemandem hilfst, der traurig ist, und dabei entdeckst, dass du viel mitfühlender bist, als du dachtest.

Auch in Streitmomenten kann das passieren. Vielleicht wirft dir jemand etwas vor, das dich trifft – nicht, weil es völlig falsch ist, sondern weil er einen wunden Punkt erwischt, den du selbst kennst. In solchen Momenten hält dir der andere ungewollt einen Spiegel hin. Und genau das meint Buber: Wir finden uns im anderen. Nicht nur, wenn alles harmonisch ist, sondern gerade auch dann, wenn’s ein bisschen knirscht. Wenn du ehrlich bist, lernst du dabei nicht nur den anderen kennen, sondern auch dich selbst – in deiner Art zu reagieren, zu fühlen, zu verstehen.

Diese Begegnungen müssen gar nicht groß oder feierlich sein. Sie passieren mitten im Leben. Das „Ich im Du“ zeigt sich überall dort, wo du wirklich anwesend bist; mit offenem Blick und ohne Maske.

Humboldt trottet ein paar Meter voraus, schnüffelt an einem Laubhaufen, niest, schüttelt sich und trottet weiter. Die Sonne hängt tief, und es riecht nach feuchtem Holz und kalter Luft.

Max: Also, Lena … Wenn Buber sagt, man findet sich selbst im Anderen … wie meint er das genau? Ich kann mich doch auch einfach allein finden. Im Spiegel zum Beispiel.

Lena (schmunzelt): Ja, das kannst du. Aber der Spiegel sagt dir nur, wie du aussiehst – nicht, wer du bist.

Max: Na ja … das weiß ich doch auch so.

Lena: Hmm, echt? Wer du bist, merkst du doch meistens erst, wenn jemand anderes da ist. Zum Beispiel, wenn du mit einem Freund redest und plötzlich merkst, dass du total geduldig bist. Oder eben nicht. Oder wenn jemand dich wütend macht, und du dich fragst, warum eigentlich.

Max: Hm. Du meinst, der Andere zeigt mir, was in mir steckt?

Lena: Genau. Wie ein Spiegel, nur mit Herzschlag. In jedem Gespräch, in jeder Begegnung lernst du dich selbst ein Stück besser kennen. Buber würde sagen: Im „Du“ entsteht das „Ich“.

Max: Klingt schön. Aber auch ein bisschen anstrengend. Ich will ja nicht dauernd durch andere „entstehen“. Ich will einfach chillen.

Lena (lacht): Verständlich. Aber du „entstehst“ sowieso, ob du willst oder nicht. Sogar jetzt, während wir hier laufen.

Max: Echt? Wie denn das?

Lena: Na, schau mal. Ich sehe, wie du Humboldt anlächelst, obwohl er mal wieder in jede Pfütze springt. Und ich merke, dass du geduldig bleibst, obwohl du sonst immer meckerst, wenn jemand Dreck ins Haus schleppt. In dem Moment erfahre ich was über dich – dass du weich wirst, wenn’s um ihn geht. Und du siehst, dass ich lache, weil ich das rührend finde. Also erkennst du auch was über mich – dass ich dich mag, wenn du so bist. Das ist genau, was Buber meint: Begegnung. Kein großes Drama, kein tiefes Gespräch. Nur dieser kleine Moment, in dem man sich gegenseitig wirklich sieht.

Max: Also quasi: „Ich bin, weil du mich siehst.“

Lena: Ja! Genau das hätte Buber gefallen.

Max: Und wenn man sich mal gar nicht versteht? Wenn man sich streitet oder total aneinander vorbeiredet?

Lena: Auch dann. Vielleicht sogar besonders dann. Weil du dann merkst, was dir wichtig ist. Oder wo deine Grenzen liegen. Manchmal lernst du im Streit mehr über dich als in zehn netten Gesprächen.

Max: Super. Dann bin ich wohl ein philosophisches Naturtalent – ich streite ständig mit dir.

Lena (grinst): Dann bist du schon halb erleuchtet.

Max: Und Humboldt? Findet der sich auch im Anderen?

Lena (lacht): Bei ihm läuft das einfacher. Er findet sich in jedem wieder, der Wurst dabei hat.

Max: Klingt ehrlich gesagt gar nicht so blöd.

Humboldt bleibt stehen und schnüffelt an einem Ast, der aussieht wie ein Zauberstab. Max hebt ihn auf und schwingt ihn in der Luft.

Max: Expelliarmus, Lena! Ich verbanne dein ganzes Philosophiegerede!

Max lacht, wirft den Ast weit ins Laub. Humboldt trottet hinterher.

Lena: Zu spät. Ich bin schon in deinem Kopf.

Die Magie des Augenblicks

Buber spricht von echten Begegnungen als etwas Seltenes und Kostbares. Sie geschehen nicht ständig, sondern in besonderen Momenten, die wir nicht planen können. Stell dir vor, du sitzt mit einem guten Freund auf einer Parkbank. Ihr redet nicht viel, aber die Stille fühlt sich nicht unangenehm an. Es ist, als würdet ihr einander wirklich „sehen“. Für Buber sind solche Augenblicke das Herz des Lebens – sie geben uns das Gefühl, ganz da zu sein, in Verbindung mit uns selbst und dem anderen.

Aber wie sieht es aus, wenn wir uns nicht allein, sondern als Teil von etwas Größerem verstehen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns, wenn wir uns dem Denken von Simone de Beauvoir zuwenden: Wie sehr wird unser Ich durch Freiheit geprägt – und wie stark von den Rollen, die uns die Gesellschaft zuschreibt?

Simone de Beauvoir: Identität im Wir

Stell dir vor, du hast plötzlich die komplette Freiheit, alles zu tun, was du willst. Klingt cool, oder? Keine Schule, keine nervigen Pflichten, keine Regeln – einfach nur du und deine Träume. Aber dann merkst du: Es gibt da Dinge, die dich trotzdem zurückhalten. Vielleicht Erwartungen deiner Eltern, das Bild, das deine Freunde von dir haben, oder sogar das, was du selbst von dir denkst. Hier setzt Simone de Beauvoir (*1908) an: Sie fragt, wie frei wir wirklich sind – und was uns davon abhält, unser „Ich“ so zu leben, wie wir es wollen.

Sartre, de Beauvoir und die Freiheit

Simone de Beauvoir war nicht nur Sartres Partnerin, sondern auch eine der wichtigsten Denkerinnen des Existenzialismus. Beide glaubten, dass wir unser „Ich“ frei erschaffen können. Sartre sah uns dabei als radikal frei – als Künstler unseres Lebens, die jeden Pinselstrich selbst setzen. De Beauvoir hingegen sagte: „Moment mal, so einfach ist das nicht.“ Unsere Freiheit, meinte sie, wird ständig von äußeren Umständen beeinflusst – wie Geschlecht, Gesellschaft und den Rollen, die wir darin spielen. Besonders Mädchen und Frauen, so de Beauvoir, müssen oft gegen alte Vorstellungen ankämpfen, um wirklich frei zu sein.

Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Wahl haben. Im Gegenteil: de Beauvoir ermutigt uns, unsere eigene Geschichte zu schreiben – trotz der Hindernisse.

Buber, de Beauvoir und Beziehungen

De Beauvoir stimmte Buber zu, dass unser „Ich“ in Beziehungen entsteht. Aber sie ging noch einen Schritt weiter: Beziehungen, meinte sie, sind nicht immer nur etwas Gutes. Manchmal machen sie uns klein, schränken uns ein oder halten uns in Rollen gefangen, die wir gar nicht wollen. Denk an eine Freundschaft, in der du immer „die Lustige“ sein musst, auch wenn dir gar nicht danach ist. Oder an Erwartungen, die dich davon abhalten, echt zu sein. Für de Beauvoir war klar: Wahre Freiheit bedeutet, Beziehungen so zu gestalten, dass sie uns nicht unterdrücken, sondern stärken.

Was bedeutet das für uns?

De Beauvoirs Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ ist kraftvoll: Du bist nicht einfach das, was andere von dir erwarten. Du bist nicht nur die Summe deiner Beziehungen oder Rollen. Du bist das, was du aus deinem Leben machst – selbst wenn es manchmal schwer ist, gegen den Strom zu schwimmen. Authentisch zu sein bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet, ehrlich zu dir selbst zu stehen, auch wenn es unbequem ist.

Und genau das macht de Beauvoir so besonders: Sie zeigt uns, dass die Frage „Wer bin ich?“ nicht nur nach innen gerichtet ist, sondern auch nach außen. Es geht darum, wie du mit der Welt umgehst – und wie du trotz aller Herausforderungen dein eigenes Ich findest.

Fazit und Ausblick: Die Suche nach dem Ich – eine niemals endende Reise

Nun, am Ende unserer philosophischen Entdeckungsreise, steht eine Erkenntnis, die sich durch alle Kapitel zieht: Wer wir sind, ist nicht festgelegt. Philosophen wie Platon, Aristoteles, Locke, Hume, Sartre, Buber und de Beauvoir haben uns gezeigt, wie vielseitig und komplex die Antworten darauf sein können. Manche sehen unser Ich in einer unsterblichen Seele, andere in unseren Erinnerungen oder Beziehungen. Vor allem aber sind wir in Bewegung. Die Frage „Wer bin ich?“ wird nicht durch eine einzige Antwort gelöst. Sie begleitet uns ein Leben lang.

Doch während wir uns fragen, wer wir sind, stoßen wir unweigerlich auf ein weiteres faszinierendes Rätsel: Was macht uns überhaupt zu einem bewussten Ich? Woher kommen unsere Gedanken, unsere Gefühle? Liegt das „Ich“ im Geist, im Körper – oder irgendwo dazwischen? Genau diesem Leib-Seele-Problem widme ich meinen nächsten Artikel. Ich verspreche dir: Es wird genauso spannend wie die Reise, die wir gerade unternommen haben.

Bis dahin nimm die Frage „Wer bin ich?“ in deinen Alltag mit. Schau in den Spiegel, in deine Beziehungen, in deine Erinnerungen – und entdecke immer wieder neue Facetten deines Ichs. Denn eines steht fest: Das Abenteuer, du selbst zu sein, hört niemals auf.

Hier ist eine Liste mit Werken, die verschiedene Perspektiven auf die Frage „Wer bin ich?“ beleuchten. Vielleicht entdeckt ihr ja ein Thema, das euch besonders interessiert und euch hilft, euer eigenes „Ich“ ein bisschen besser zu verstehen:

1. Platon: Die Seele als ewiger Kern der Identität

Werk: Phaidon (ca. 385 v. Chr.)

Platon beschreibt die Seele als unsterblich und unzerstörbar – sie ist der wahre Kern dessen, was wir sind. Für ihn ist das „Ich“ nicht unser Körper, sondern eine ewige, geistige Essenz.

2. Aristoteles: Die Seele als Verbindung zwischen Körper und Leben

Werk: De Anima (Über die Seele, ca. 350 v. Chr.)

Aristoteles sieht die Seele nicht als eigenständiges Wesen, sondern als das, was den Körper lebendig macht. Sie ist die Verbindung von Körper und Geist und erklärt, wie wir wahrnehmen, denken und fühlen – das „Ich“ entsteht aus dieser Einheit.

3. John Locke: Erinnerung und psychologische Kontinuität

Werk: Ein Versuch über den menschlichen Verstand (1689)

Locke meint, dass unser Ich nicht durch den Körper, sondern durch unsere Erinnerungen und Gedanken definiert wird. Für ihn bist du die Person, die du dir in deinem Kopf vorstellst – Identität entsteht durch die Kontinuität deiner Erfahrungen.

4. David Hume: Kein festes Ich, nur Wahrnehmungen und Eindrücke

Werk: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand (1748)

Hume behauptet, dass es so etwas wie ein festes Ich gar nicht gibt. Stattdessen sind wir eine Sammlung von Eindrücken und Gefühlen, die sich ständig verändern. Das „Ich“ ist wie ein Fluss – immer in Bewegung.

5. Jean-Paul Sartre: Freiheit, das eigene Ich zu erschaffen

Werk: Das Sein und das Nichts (1943)

Sartre sagt, dass wir keine vorgegebene Identität haben – wir sind frei, uns selbst zu gestalten. Unser Leben ist wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, und es liegt an uns, die Geschichte darauf zu schreiben.

6. Martin Buber: Das Ich im Du finden

Werk: Ich und Du (1923)

Buber zeigt, dass wir uns selbst nur in Beziehung zu anderen wirklich verstehen können. Das „Ich“ entsteht, wenn wir auf ein „Du“ treffen – echte Verbindungen zu anderen Menschen sind der Schlüssel zur Identität.

7. Simone de Beauvoir: Identität im Wir

Werk: Das andere Geschlecht (1949)

De Beauvoir untersucht, wie sehr unser „Ich“ von Gesellschaft und Rollenbildern geprägt wird. Sie ermutigt uns, uns von Erwartungen zu befreien, um authentisch zu sein.

Sapere aude! 🙂

Und jetzt seid ihr wieder dran: Die PhiloLounge gibt euch eine Bühne für euer ganz eigenes Gedanken-Stand-up. Hier gibt es keine falschen Antworten, nur euren persönlichen Blick auf die Welt. Lasst euren Gedanken freien Lauf und teilt sie mit uns — Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt!

Meine Fragen an eure Runde:

- Welche Erinnerungen sind euch besonders wichtig? Würdet ihr ohne diese Erinnerungen anders sein?

- Wie viel von eurem „Ich“ habt ihr selbst gewählt?

- Gibt es eine Rolle, die ihr spielt, weil andere es von euch erwarten – aber die nicht wirklich zu euch passt?

- Könnt ihr jemandem ganz ehrlich zeigen, wer ihr wirklich seid? Oder gibt es Seiten von euch, die ihr versteckt?